日本テレビ系列で長年人気を博しているバラエティ番組『月曜から夜ふかし』。マツコ・デラックスさんと村上信五さん(SUPER EIGHT)の絶妙な掛け合いと、個性あふれる一般の人々の登場で、多くの視聴者を楽しませてきました。しかし、2025年3月、番組の根幹を揺るがす重大な問題が発覚しました。

それは、街頭インタビューにおける発言捏造、具体的には「中国ではカラスを食べる」という内容を意図的に作り出したとされる問題です。この一件は大きな波紋を呼び、「『月曜から夜ふかし』は打ち切りになるのではないか?」という憶測まで飛び交う事態となりました。果たして、この捏造問題は打ち切りの直接的な理由となったのでしょうか? そして、過去に同じ日本テレビで起きた『世界の果てまでイッテQ!』の捏造(やらせ)問題とは何が共通し、何が異なるのでしょうか。

本記事は2025年3月現在の視点から、これらの疑問に徹底的に答えることを目指します。『月曜から夜ふかし』の捏造問題の詳細な経緯と手口、その背景にあるテレビ制作現場の構造的課題、打ち切りの可能性と現在の番組状況、そして『イッテQ!』問題との比較分析、さらにネット上の多様な反応やテレビメディア全体の信頼回復への道筋まで、あらゆる情報を網羅し深く掘り下げていきます。

1. 月曜から夜ふかし「中国カラス食」発言捏造事件の全容:打ち切り理由とされた問題点

2025年3月、日本テレビの人気番組『月曜から夜ふかし』で発覚した発言捏造問題は、視聴者や関係者に大きな衝撃を与えました。なぜこのような事態が発生し、それがどのようにして「打ち切り理由」として取り沙汰されるまでに至ったのか。まずは、事件の具体的な内容とその経緯を、時系列を追って詳細に報告します。このセクションでは、「中国カラス食」捏造の詳細な手口や日本テレビの対応について深く掘り下げます。

1-1. 問題発生:2025年3月放送「この春上京する人へのアドバイス」企画

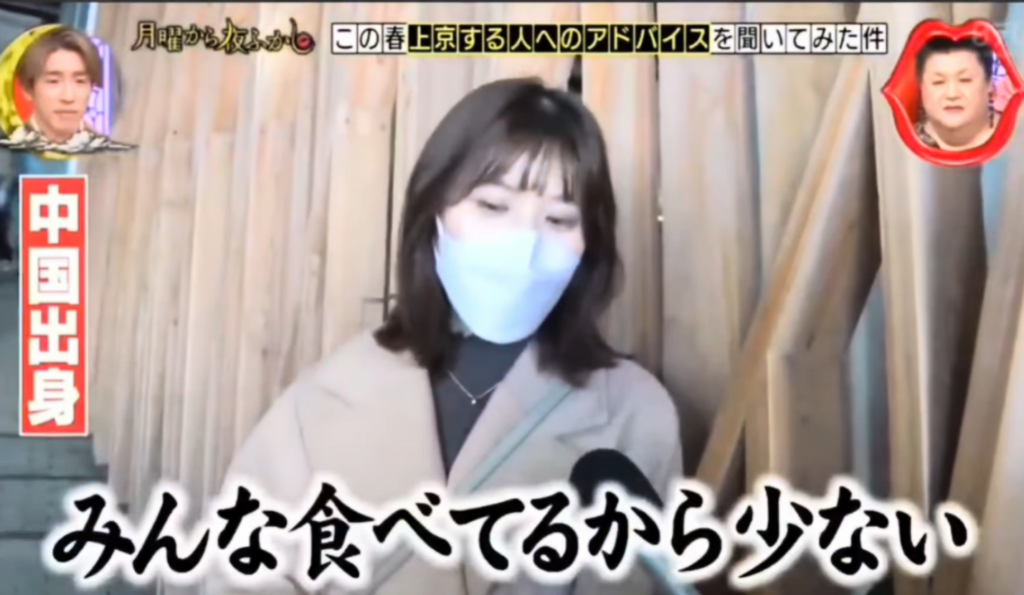

問題の火種となったのは、2025年3月24日に放送された『月曜から夜ふかし』内の一企画、「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」でした。この企画は、春からの新生活に向けて東京にやってきた地方出身者や外国人に対し、東京生活での注意点や体験談などをインタビュー形式で尋ねるという、同番組では定番とも言える街頭ロケ企画の一つです。番組の特性上、ユニークな経験談や個性的なキャラクターを持つ人々が登場することが期待されていました。

1-2. インタビューの実際:中国人女性が語ったカラス被害

企画の中で、番組スタッフは中国の広州出身と名乗る一人の女性にマイクを向けました。彼女は非常に流暢な日本語で、東京での驚いた体験について語り始めました。放送されたVTRによると、女性は「去年の3月、うちのバルコニーにカラスが来て、ハンガーを持っていったのを見て、それからは外で(洗濯物を)乾かさないです」と、自身の具体的なカラス被害について話しました。

さらに、その証拠としてスマートフォンを取り出し、ベランダの欄干にカラスがとまり、ハンガーをくちばしでつついている写真を示しながら「これ写真、このまま持っていかれたんです」と説明しました。ここまでは、都会ならではのカラス被害に関する、ごく一般的なインタビュー内容でした。

1-3. 悪質な編集手口:発言の切り貼りによる「カラス食」捏造の詳細

しかし、VTRはこの後、信じられない方向へと編集されていきます。女性が「あんまり中国(では)カラス飛んでるのがいないですね」と語った直後、全く別の文脈で話された発言が、あたかもこの発言に続くかのように、意図的に挿入されたのです。挿入されたのは、「みんな食べてるから少ないし」「とにかく煮込んで食べて終わり」という二つの短い発言部分でした。

この編集により、視聴者には「中国でカラスが少ないのは、皆がカラスを捕まえて食べてしまうからだ」と女性が語っているかのような、極めて衝撃的で誤解を招く印象を与える映像が作り上げられました。さらに悪質なことに、この捏造された発言部分には、場を盛り上げるかのような大きな「笑い声」の効果音が付け加えられ、画面の隅には「※中国全域ではありません」という、内容が事実であるかのような誤解を補強しかねない注釈テロップまで表示されました。これは単なる編集上の不手際ではなく、明確な意図をもって行われた、極めて悪質な「発言の切り貼りによる捏造」行為であったと言えます。

1-4. 捏造発覚の経緯:視聴者の指摘と内部からの声(推測含む)

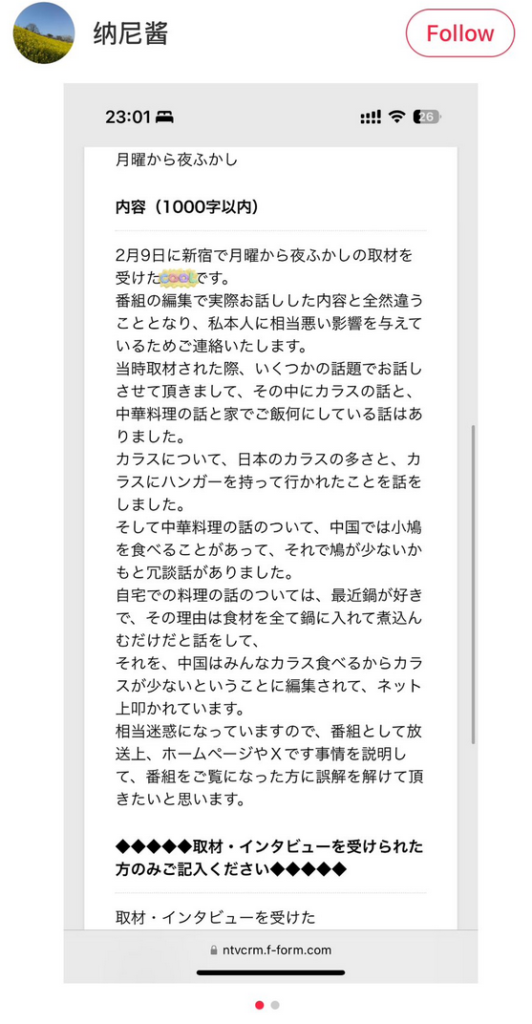

このように巧妙に編集されたVTRでしたが、その不自然さや内容の不適切さが見過ごされることはありませんでした。捏造が発覚した正確な経緯は公式には発表されていませんが、いくつかの可能性が考えられます。一つは、放送を見た視聴者が、編集の不自然さや発言内容の偏見性に気づき、SNSなどを通じて問題を指摘した可能性です。

現代では、視聴者の目が厳しく、SNSでの拡散力も大きいため、問題点が瞬く間に広がるケースは少なくありません。また、インタビューを受けた女性本人やその関係者が、自身の発言が全く異なる内容に歪曲されていることに気づき、番組や日本テレビに直接抗議を行った可能性も十分に考えられます。さらに、番組制作に関わる他のスタッフが、この倫理的に許されない編集に気づき、内部で問題を提起した、あるいは外部に告発したという可能性も否定できません。いずれにせよ、この悪質な捏造は隠し通されることなく、公の問題として明るみに出ることとなりました。

1-5. 日本テレビの対応:公式サイトでの謝罪と異例の中国語併記

問題の重大性を認識した日本テレビは、比較的迅速に対応に動きました。捏造発覚後の2025年3月27日、『月曜から夜ふかし』の公式サイトにおいて、「お詫び」と題する謝罪文を発表しました。その内容は、問題となった放送部分について、女性が「中国でカラスを食べる」という趣旨の発言をした事実は一切なく、制作スタッフが意図的に編集し、発言の趣旨とは全く異なる内容になっていたことを認めるものでした。

そして、「テレビメディアとして決してあってはならない行為」であると断じ、取材協力者と視聴者に対して深く謝罪しました。さらに、「制作プロセスを徹底的に見直し、再発防止に努める」と表明しました。特筆すべきは、この謝罪文が日本語だけでなく、中国語訳でも掲載された点です。捏造の内容が特定の国に関するものであったことから、国際的な影響や批判を考慮し、その深刻さを認識していることを示す異例の対応でした。また、問題となった放送回は、TVerをはじめとする見逃し配信サービスから速やかに削除されました。しかし、関係者の処分など、具体的な再発防止策の詳細については、この時点では明らかにされませんでした。

2. なぜ捏造は繰り返されるのか?月曜から夜ふかし問題から見るテレビ制作現場の構造的課題

『月曜から夜ふかし』ほどの人気番組で、なぜこれほど悪質な捏造が行われてしまったのでしょうか。この問題は、単に一個人の倫理観の欠如として片付けられるものではなく、テレビ業界、特にバラエティ番組制作の現場が抱える根深い構造的な課題を映し出している可能性があります。ここでは、捏造が起こりやすい背景や制作現場の実情、そして業界全体の構造的な問題点について考察し、なぜ同様の問題が繰り返されるのかを探ります。

2-1. 過剰な「面白さ」追求:人気番組ゆえのプレッシャーと演出の暴走

『月曜から夜ふかし』の成功は、街に潜む「面白い一般人」を発掘し、その個性的なキャラクターや言動を巧みに引き出す演出にありました。しかし、番組の人気が高まり、長寿化するにつれて、制作現場には常に新鮮でインパクトのある「ネタ」を提供し続けなければならないという、重いプレッシャーがかかっていたと考えられます。

視聴者の期待に応えようとするあまり、ありのままの事実よりも、「番組として面白いかどうか」が優先される傾向が強まったのかもしれません。いわゆる「素人いじり」と呼ばれる手法は、時に視聴者に笑いを提供する一方で、対象者を一方的に消費し、時には見下すような視線を生み出す危険性も孕んでいます。面白さを追求するあまり、演出がエスカレートし、事実を歪曲する「捏造」への一線を越えてしまう土壌が、知らず知らずのうちに醸成されていた可能性があります。

2-2. 制作スタッフの心理と倫理観の欠如:捏造に至るメカニズム

意図的な捏造に手を染めてしまった制作スタッフの心理はどのようなものだったのでしょうか。考えられるのは、まず「番組を成功させたい」「高視聴率を取りたい」という強い功名心や、「面白いVTRを作れば評価される」という組織内の評価基準への過剰な意識です。厳しいノルマや納期に追われる中で、倫理的な問題を度外視してでも、手っ取り早く結果を出そうという短絡的な思考に陥った可能性があります。

また、過去に多少の誇張や強引な編集が許容されてきた経験から、「これくらいなら大丈夫だろう」「バレなければ問題ない」といった、倫理観の麻痺や規範意識の低下が起きていたのかもしれません。成功体験が、より大胆で危険な手法へと駆り立てる「成功バイアス」のような心理が働いた可能性も考えられます。

2-3. 国際感覚と人権意識の欠如:差別助長リスクへの無理解

今回の捏造内容が「中国人はカラスを食べる」という、特定の国や文化に対するステレオタイプを強化し、偏見や差別を助長しかねないものであったことは、問題をより深刻にしています。制作スタッフが、この表現が持つ潜在的な攻撃性や、国際社会における影響について、どれほど深く認識していたのかは疑問です。

グローバル化が進み、多様な文化背景を持つ人々が共生する現代において、メディアが発信する情報には、より一層の配慮と高い人権意識が求められます。安易な思い込みや無知、あるいは内向きな感覚が、このような国際感覚を欠いた、人権侵害につながりかねない表現を生み出してしまったのではないでしょうか。

2-4. 過去の警鐘:『夜ふかし』における編集・演出への疑問の声

『月曜から夜ふかし』の制作姿勢については、今回の捏造問題が表面化する以前から、視聴者の一部から疑問や批判の声が上がっていました。例えば、捏造が発覚する直前の放送回予告で流れた、地方出身女性の「痴漢にも遭わない」という自虐的な発言は、「痴漢被害を軽視している」「誤ったメッセージを発信しかねない」としてSNSで物議を醸しました。

また、番組に頻繁に登場するあまりにも個性的な一般人たちについて、「やらせではないか」「仕込みではないか」という疑念は、番組開始当初から根強く囁かれていました。人気コーナーに出演していた株主優待生活者の桐谷広人さんに対する過剰な密着取材や演出に対しても、プライバシーへの配慮を欠くのではないかという批判がありました。

さらに、インタビュー対象者を小馬鹿にするようなナレーションやテロップ表現に不快感を覚えるという意見も散見されました。これらの過去の警鐘が、制作現場で真摯に受け止められ、改善に繋がっていなかったとすれば、今回の重大な捏造問題の発生は、ある意味で必然だったのかもしれません。

2-5. 形骸化するチェック体制:組織として見過ごされた捏造

一人のスタッフが暴走したとしても、通常、番組制作には企画会議、編集、試写(プレビュー)といった複数のチェックポイントが存在します。プロデューサーやディレクター、さらには放送局のコンプライアンス担当部署などが、内容の事実確認や倫理的な問題点をチェックするはずです。

しかし、今回の捏造はこれらのチェック体制をすり抜けて放送に至ってしまいました。これは、チェック機能が形骸化していた、あるいは「面白さ」を優先するあまり、問題点が見過ごされた可能性を示唆しています。特に、外部の制作会社に番組制作の多くを委託している場合、放送局側のチェックが甘くなるリスクも指摘されています。個人の問題だけでなく、組織全体のチェック体制やコンプライアンス意識のあり方が問われる事態です。

2-6. 業界構造の問題:制作費削減と外部委託の影響

近年のテレビ業界全体を取り巻く環境の変化も、捏造問題の遠因となっている可能性があります。インターネットの普及などによる広告収入の減少は、テレビ局の経営を圧迫し、番組制作費の削減につながっています。限られた予算の中で質の高い番組を制作することは容易ではなく、特に手間やコストのかかる取材や検証作業が疎かになる危険性があります。

また、制作費削減の流れの中で、番組制作を外部の制作会社へ委託するケースが増加しています。これにより、放送局側の管理監督が行き届きにくくなったり、制作会社間の過当競争が、無理な演出や倫理的に問題のある手法を招いたりする可能性も指摘されています。厳しい制作環境が、結果的に番組の質の低下や、今回のような不祥事を引き起こす一因となっているのかもしれません。

3. 打ち切り理由は捏造問題?月曜から夜ふかしの放送継続と今後の展望 (2025年現在)

「中国カラス食」発言捏造という、番組の存続自体を危うくしかねない重大な問題を起こした『月曜から夜ふかし』。多くの視聴者が「この捏造問題は打ち切りの理由になるのか?」と固唾を飲んで見守りました。ここでは、捏造発覚直後の状況から、打ち切り判断に影響する要因、そして2025年3月現在の番組の状況と今後の展望について詳しく考察します。

3-1. 捏造発覚直後の社会的影響:批判殺到と打ち切り論

捏造の事実が公になると、日本テレビおよび『月曜から夜ふかし』には、予想通り厳しい批判が殺到しました。SNSやニュースサイトのコメント欄は、番組への怒り、失望、そして制作陣の倫理観を問う声で溢れかえりました。「BPOに審議してもらうべきだ」「スポンサーは提供を降りるべきだ」といった具体的な意見と共に、「もう番組を打ち切るべきだ」という厳しい声、すなわち「打ち切り論」が急速に広まりました。特に、過去の『イッテQ!』問題を知る人々からは、「また日本テレビか」「全く反省していない」といった、局の体質そのものを問う声も多く上がり、事態の深刻さを物語っていました。

3-2. 打ち切り判断の要因分析:悪質性と番組価値の天秤

テレビ局が番組の打ち切りを判断する際には、様々な要因が考慮されます。今回の『月曜から夜ふかし』の場合、打ち切りを後押しする要因と、それを回避する要因が複雑に絡み合っていました。

| 打ち切りを後押しする要因 | 打ち切りを回避する要因 |

|---|---|

| 問題の悪質性: 意図的な捏造であり、人種差別・偏見助長の危険性が極めて高い内容だった点。 | 番組の人気と影響力: 長年にわたり高視聴率を獲得してきた、日本テレビを代表する人気番組である点。 |

| 信頼の失墜: 取材協力者、視聴者、社会全体からの信頼を著しく損ねた点。特に国際的な信頼失墜のリスク。 | 人気MCの存在: マツコ・デラックスさん、村上信五さんという、替えの効かない人気と実力を兼ね備えたMCが出演している点。 |

| スポンサー離れの懸念: 番組イメージの悪化がスポンサー企業のブランド価値を損なうリスク。提供中止の可能性。 | 局側の迅速な対応: 比較的早期に事実を認め、謝罪し、再発防止を表明した点(ただし、内容の具体性には疑問も)。 |

| 過去の問題とBPO審議リスク: 『イッテQ!』問題からの反省不足、局の体質への批判。BPO審議入りと厳しい意見が出る可能性。 | 経済的損失の回避: 人気番組の打ち切りは、広告収入減など、局にとって大きな経済的損失となる点。 |

これらの要因を総合的に勘案し、日本テレビは最終的な判断を下すことになります。特に、スポンサー企業の意向と、世論の動向が大きな影響を与えたと考えられます。

3-3. 他局の事例:不祥事を起こした番組の末路

過去に重大な不祥事を起こしたテレビ番組が、その後どのような道を辿ったかを見ることも参考になります。例えば、関西テレビの『発掘!あるある大事典Ⅱ』は、データ捏造問題が発覚後、即座に番組が打ち切りとなりました。これは、捏造が広範囲にわたり、組織ぐるみで行われていた悪質性が重視された結果です

。一方で、BPOから重大な放送倫理違反の指摘を受けた番組でも、内容を大幅に変更したり、一定期間の放送休止を経て再開したりするケースもあります。番組の性質、不祥事の内容、局の対応、そして世論などによって、その結末は様々であり、一概に「不祥事=打ち切り」とは言えないのが実情です。

3-4. 2025年3月現在の『月曜から夜ふかし』:放送継続の実情

結論として、2025年3月現在、『月曜から夜ふかし』は打ち切りには至らず、放送を継続しています。捏造問題という極めて重大な不祥事を起こしたにも関わらず、番組が存続している背景には、前述した「打ち切りを回避する要因」、特に番組自体の人気や影響力、そしてMCの存在感が大きく作用したと考えられます。

また、日本テレビが早期に謝罪し、再発防止を約束したことで、スポンサー離れや世論のさらなる硬化をある程度食い止めることができたのかもしれません。しかし、これは決して問題が軽視されたわけではなく、番組は「執行猶予期間」にあるとも言えます。視聴者やスポンサーからの厳しい監視の目は続いており、今後再び問題を起こせば、今度こそ打ち切りは避けられないでしょう。

3-5. 捏造問題が残した爪痕:番組イメージと制作への影響

打ち切りは免れたものの、捏造問題は『月曜から夜ふかし』に深い爪痕を残しました。まず、番組のブランドイメージは大きく毀損しました。「面白いけど、少し危うい」「やらせっぽい」といった従来のイメージに、「捏造をする番組」という決定的なマイナスイメージが加わってしまいました。

このイメージを払拭することは容易ではありません。また、制作現場にも変化があった可能性があります。日本テレビが表明した「制作プロセスの見直し」が具体的にどのような形で実行されているかは不明ですが、コンプライアンス遵守の意識が高まり、以前のような過激な演出や編集は抑制されているかもしれません。

事実確認のプロセスが強化され、より慎重な番組作りが心掛けられている可能性も考えられます。しかし、それが番組の持ち味であった「面白さ」を損なうことにつながるのではないか、という懸念も一部には存在するかもしれません。番組は、信頼回復と面白さの維持という、難しいバランスを取りながら進んでいくことを余儀なくされています。

4. 歴史は繰り返す?日テレ『イッテQ!』ラオス橋祭り捏造問題との徹底比較

『月曜から夜ふかし』の捏造問題は、多くの人々に2018年に発覚した同じ日本テレビの人気番組『世界の果てまでイッテQ!』における「ラオス橋祭り」捏造(やらせ)問題を想起させました。なぜ同局の人気番組で、数年の間に同様の重大な放送倫理に関わる問題が繰り返されたのでしょうか。

両者を比較検討することで、日本テレビという組織が抱える課題や、テレビ業界に共通する問題点がより鮮明になります。ここでは、『イッテQ!』問題の詳細を振り返りつつ、『夜ふかし』問題との共通点と相違点を分析します。

4-1. 『イッテQ!』ラオス橋祭り事件の概要(2018年)

2018年5月、『世界の果てまでイッテQ!』の人気企画「世界で一番盛り上がるのは何祭り?」で、ラオスを舞台にした「橋祭り」が放送されました。番組では、宮川大輔さんが水上に架けられた不安定な自転車用の橋を渡るこの競技に挑戦し、あたかもこれがラオスで古くから続く伝統的な祭りであるかのように紹介されました。

しかし、同年11月、週刊文春が衝撃的な事実を報じます。この「橋祭り」はラオスには実在せず、番組側が現地のコーディネート会社に依頼してセットを設営し、参加者を集めて撮影した、いわば「番組オリジナルのイベント」だったというのです。

4-2. 「祭り」でっち上げの手口とその悪質性

『イッテQ!』のケースは、『夜ふかし』の発言編集とは異なり、存在しない文化(祭り)そのものを「でっち上げ」た点に特徴があります。報道によれば、撮影場所に選ばれた村には元々そのような祭りはなく、番組制作のために急遽、水上に橋が架けられ、自転車が用意され、参加者や観客が集められました。

これを、さも現地の伝統文化であるかのように装い、ナレーションやテロップで「年に一度開かれる」「村の男たちがプライドをかけて挑む」といった説明を加えることで、視聴者を完全に欺いたのです。これは、バラエティ番組における「演出」の範囲を明らかに逸脱した、極めて悪質な「やらせ」行為であり、異文化に対する敬意を欠いた行為としても批判されました。

4-3. 日本テレビの対応とBPOによる「放送倫理違反」認定

当初、日本テレビは週刊文春の報道に対し、「番組サイドで企画したり、セットなどを設置した事実はなく、ラオスに実在する祭り」と強く反論しました。しかし、更なる証拠や批判が相次ぐ中で態度を一変させ、内部調査の結果、「十分な確認を行わないまま、この催しを『祭り』として紹介した」「準備段階の関与の度合いが大きく、番組サイドにも責任がある」と非を認め、謝罪に至りました。

この対応の遅れや当初の否定的な姿勢も、さらなる批判を招く一因となりました。この問題を受けて、「祭り企画」は一時休止に追い込まれました。BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会もこの問題を重く受け止め、審議の結果、「現地には存在しない催しを…『祭り』であると紹介した本件放送は、事実に依拠しないばかりか、事実を歪曲している」「バラエティー番組としても、許容される演出の範囲を逸脱している」として、「重大な放送倫理違反があった」と極めて厳しい判断を下しました。BPOは特に、事前の確認不足、安易な企画決定プロセス、そして初期対応の問題点を指摘しました。

4-4. 共通する問題点:人気番組における二度の重大な捏造

『月曜から夜ふかし』と『イッテQ!』、いずれも日本テレビを代表する高視聴率の人気バラエティ番組で、数年の間に重大な捏造・やらせ問題が発生したという事実は、看過できません。両者に共通する問題点として、以下の点が挙げられます。

- 事実に基づかない内容の意図的な制作・放送: いずれも制作者の意図によって事実が歪められ、視聴者を欺く内容が放送されました。

- 「面白さ」追求の暴走: 視聴率や話題性を求めるあまり、倫理的な一線を越えてしまった可能性が考えられます。

- チェック体制の不備: 企画段階や制作プロセスにおけるチェック機能が十分に働かず、問題のある内容が放送に至ってしまいました。

- 視聴者・関係者への裏切り: 番組を信頼していた視聴者を裏切り、取材や制作に協力した人々(現地の協力者やインタビュー対象者)をも欺く結果となりました。

- 海外が舞台・対象である点: どちらも海外の文化や人々が関わっており、国際的な誤解や批判を招くリスクを伴いました。

4-5. 相違点から見えること:捏造の手法と性質の違い

一方で、両者の間には捏造の手法や性質に違いも見られます。『夜ふかし』は既存のインタビュー映像を悪意を持って編集し、**個人の発言を捏造**しました。これは、取材対象者の意図を歪め、人権を侵害する行為であり、特に今回は人種差別的な偏見を助長する内容であった点が極めて悪質です。

『イッテQ!』は、存在しない**イベント(祭り)そのものを企画・でっち上げ**ました。これは文化の捏造であり、異文化理解を歪める行為として重大な問題です。捏造のスケールとしては『イッテQ!』の方が大きいとも言えますが、問題の性質としては、どちらも放送倫理に著しく反する深刻なものであったことに変わりはありません。

4-6. 教訓は活かされたのか?日本テレビのコンプライアンス意識

『イッテQ!』問題の後、日本テレビは再発防止を誓い、コンプライアンス体制の強化に取り組んだはずでした。同局は過去の視聴率操作問題(2003年)を受けて「コンプライアンス憲章」も制定しています。しかし、それにも関わらず『月曜から夜ふかし』で再び同様の問題が発生したことは、前回の教訓が十分に活かされていなかった、あるいはコンプライアンス意識が制作現場の末端まで浸透していなかった可能性を示唆しています。

人気番組であるが故のプレッシャーや、局内の縦割り構造、外部制作会社への依存といった要因が、コンプライアンス遵守の徹底を阻害しているのかもしれません。二度の大きな失敗は、日本テレビの組織としての学習能力と自浄作用に、改めて大きな疑問符を投げかける結果となりました。

5. ネット世論を分析:月曜から夜ふかし捏造問題への多様な反応

『月曜から夜ふかし』の発言捏造問題は、テレビの前だけでなく、インターネット空間においても大きな議論を巻き起こしました。SNSやニュースサイトのコメント欄には、視聴者や一般ユーザーからの様々な意見が投稿され、その反応は多岐にわたりました。ここでは、ネット上に現れた多様な声とその背景にある心理を分析し、当時の世論の動向を探ります。

5-1. 捏造行為への強い非難と怒り

最も顕著だったのは、番組の意図的な捏造行為に対する強い非難と怒りの声でした。「悪意しか感じられない」「絶対に許せない」「視聴者を馬鹿にしている」といった直接的な表現で、制作陣の倫理観の欠如を糾弾するコメントが相次ぎました。特に、バラエティ番組という娯楽の場で、笑いのために事実が歪められたことに対する嫌悪感を示す意見が多く見られました。これは、視聴者が番組に対して抱いていた最低限の信頼が裏切られたことへの反発の表れと言えるでしょう。

5-2. 人種差別・国際問題化への深い懸念

捏造された内容が「中国人はカラスを食べる」という、特定の国や文化に対する偏見を助長するものであったことから、人種差別につながる危険性を指摘し、国際問題化を懸念する声も非常に多く上がりました。「これはヘイトスピーチではないか」「国際感覚がなさすぎる」「中国の人々に謝罪すべきだ」といった意見は、問題の根深さと影響の大きさを物語っています。グローバルな視点を持つユーザーを中心に、単なる番組の不祥事ではなく、社会的な問題として捉える向きが強かったことが特徴です。

5-3. 制作体制への根強い不信感:「またか」「やっぱり」の声

今回の捏造問題に対し、「驚き」よりも「やっぱりか」「またか」といった、ある種の諦めや既視感を表明する声も少なくありませんでした。これは、『月曜から夜ふかし』の過剰な演出や、過去の『イッテQ!』問題などを踏まえ、番組や日本テレビの制作体制に対して、以前から根強い不信感を抱いていた層が一定数存在したことを示唆しています。「どうせヤラセだと思っていた」「面白いけど危ういと思っていた」といったコメントは、今回の事件が氷山の一角であり、同様の問題が他にも存在するのではないかという疑念を増幅させました。

5-4. テレビメディア全体への失望と信頼の揺らぎ

『月曜から夜ふかし』の一件は、テレビメディア全体への不信感をさらに深める結果となりました。「バラエティだけでなくニュースも信用できない」「テレビ局は平気で嘘をつく」「もうテレビは見ない」といった、メディア全体に対する失望や批判の声が広がりました。

情報源が多様化し、個々人が情報を取捨選択する時代において、テレビが信頼できる情報源としての地位を失いつつある現状を、この事件は改めて浮き彫りにしたと言えます。特に、情報の真偽を自ら判断することの重要性を再認識したという意見も見られました。

5-5. 打ち切り要求と関係者への厳しい目

問題の重大性から、番組の打ち切りを求める声や、捏造に関与したスタッフ、さらには監督責任のあるプロデューサーや局幹部への厳しい処分を要求する声も強く上がりました。「謝罪だけでは済まされない」「責任者は辞任すべきだ」といった意見は、問題に対する断固とした対応を求める世論の表れでした。スポンサー企業に対しても、このような番組への提供を続けるのかどうか、その姿勢を問う声が見られました。

5-6. 擁護・同情・原因分析など多様な意見

批判的な意見が大勢を占める一方で、少数ながらも異なる角度からの意見も存在しました。一部には、「番組のノリは好きだったのに残念」「面白い番組がなくなるのは寂しい」といった、番組自体への愛着から、打ち切りを惜しむ声もありました。また、「制作現場は大変なんだろう」「過酷な環境が問題なのでは」と、個々のスタッフよりも、厳しい制作環境や業界構造に問題の原因を求める同情的な意見や分析的な視点も見られました。

さらに、「中国でも実際にカラスを食べる地域はあるのでは?」といった、捏造内容の事実関係について議論する動きもありましたが、これは問題の本質(意図的な捏造行為)から逸れるものであり、注意が必要な点です。

5-7. 時間経過による反応の変化(推測)

捏造発覚直後は、SNSを中心に非難や怒りの声が爆発的に増加し、いわゆる「炎上」状態となりました。しかし、時間が経過し、日本テレビが謝罪し、番組の放送が継続される中で、ネット上の声も徐々に変化していったと考えられます。激しい批判は沈静化し、番組内容の変化を注視する意見や、他のニュースに関心が移っていく傾向が見られた可能性があります。

ただし、一度失われた信頼は簡単には回復せず、ネット上では依然として番組に対する厳しい目が向けられ続けていると考えられます。特に、類似の問題が発生した場合、過去の捏造問題が再び引き合いに出され、より強い批判に晒されることは避けられないでしょう。

6. まとめ:月曜から夜ふかし問題を超えて – テレビメディア信頼回復への道筋

『月曜から夜ふかし』で発覚した「中国カラス食」発言捏造問題は、多くの視聴者に衝撃を与え、テレビメディアが抱える根深い課題を改めて露呈しました。意図的な編集による事実の歪曲、人権意識や国際感覚の欠如、そしてそれを許してしまった組織的なチェック体制の不備。ここでは、この問題の核心を総括し、打ち切りを免れた番組の今後の課題、そしてテレビメディア全体が信頼を取り戻すために歩むべき道筋について提言します。

6-1. 捏造問題の総括:個人の逸脱か、組織的欠陥か

今回の捏造は、単に担当した制作スタッフ個人の倫理観の問題として片付けられるものではありません。もちろん、直接手を下したスタッフの責任は重大ですが、それを未然に防げなかった、あるいは見過ごしてしまった組織全体の責任も同様に重いと言えます。

「面白さ」を過剰に追求するプレッシャー、形骸化したチェック体制、コンプライアンス意識の浸透不足、そして制作費削減などの業界構造の問題。これらが複合的に絡み合い、捏造という「逸脱行為」を生み出す土壌を提供していた可能性が高いと考えられます。個人の責任追及だけでなく、組織的な欠陥の是正が不可欠です。

6-2. 打ち切り回避の背景と今後の課題

『月曜から夜ふかし』が打ち切りを免れた背景には、番組の人気や影響力、人気MCの存在、そして局側の比較的迅速な謝罪対応などがあったと考えられます。しかし、これは問題が解決したことを意味しません。番組は、失われた信頼を回復するという重い課題を背負いながら、放送を続けていくことになります。

視聴者やスポンサーからの厳しい視線は続き、再発防止策の具体的な実行と、誠実で倫理的な番組作りが今後厳しく問われ続けます。面白さとコンプライアンス遵守という、時に相反しかねない要素のバランスをいかに取るかが、番組存続の鍵となるでしょう。

6-3. テレビ局が取るべき具体的な信頼回復策

今回の問題は、日本テレビだけでなく、テレビメディア全体に対する信頼を揺るがしました。信頼回復のためには、以下のような具体的な取り組みが不可欠です。

- 透明性の向上と説明責任: どのようなプロセスで番組が制作されているのか、どのような基準で内容がチェックされているのかを、可能な範囲で視聴者に説明する努力が求められます。問題発生時には、原因究明と再発防止策を具体的に、かつ速やかに公表し、説明責任を果たす必要があります。

- 第三者の視点の導入: BPOのような既存の機関だけでなく、局内に独立したオンブズマン制度を設置するなど、外部の客観的な視点を取り入れたチェック体制の強化が考えられます。

- 徹底した倫理教育とコンプライアンス研修: 制作に関わる全てのスタッフ(正社員、契約社員、派遣社員、外部プロダクションスタッフ、フリーランスなど)に対し、放送倫理、人権意識、著作権、個人情報保護などに関する継続的な教育・研修を実施し、意識の向上を図る必要があります。

- 多様性への配慮と国際感覚の涵養: 番組内容が特定の属性(国籍、人種、性別、性的指向、障害など)に対する偏見や差別を助長しないよう、細心の注意を払う必要があります。制作者自身の多様な視点や国際感覚を養う取り組みも重要です。

- 健全な制作環境の整備: 過度な制作費削減や短納期が、質の低下や倫理問題を引き起こす一因となっていないか検証し、改善を図る必要があります。特に、外部プロダクションやフリーランスとの公正な契約関係を構築し、健全な協力体制を築くことが求められます(JAAの提言も参照)。

6-4. 視聴者に求められるメディアリテラシー

一方で、情報を受け取る視聴者側にも、メディアリテラシーを高めていく努力が求められます。テレビから流れる情報を鵜呑みにせず、複数の情報源を比較したり、情報の背景や意図を批判的に考えたりする姿勢が重要です。SNSなどで安易に情報を拡散するのではなく、その真偽を確かめる慎重さも必要となるでしょう。健全なメディア環境は、送り手と受け手の双方の努力によって築かれます。

6-5. テレビメディアの未来と可能性

相次ぐ不祥事やインターネットメディアの台頭により、テレビメディアは厳しい状況に置かれています。しかし、依然として多くの人々にとって主要な情報源であり、娯楽を提供する存在であることも事実です。今回の『月曜から夜ふかし』の問題を真摯に受け止め、徹底した改革を行うことで、失われた信頼を取り戻し、変化する時代に対応した新たな価値を提供できる可能性も残されています。事実に基づいた誠実な報道、多様な価値観を尊重する姿勢、そして創造性あふれる質の高いコンテンツ制作。これらを追求し続けることが、テレビメディアが未来においても社会に必要とされる存在であり続けるための道筋となるでしょう。

コメント