2025年3月22日夜、栃木県那須塩原市末広町の市道で、未来ある若い命が失われるという大変痛ましい交通事故が発生しました。

横断歩道を渡っていた高校2年生の杉本美唯奈さん(17歳)が、介護士の椎名育代容疑者(50歳)が運転する軽乗用車にはねられ、搬送先の病院で息を引き取られました。

この記事では、この栃木県那須塩原市で発生した椎名育代容疑者による死亡事故について、発生からの経緯を時系列で詳細に追い、事故の根本原因を多角的に検証します。

さらに、事故現場となった場所の特定を試みるとともに、インターネット上に寄せられた様々な意見や反応を分析し、同種事故の再発を防ぐための具体的な対策と提言を提示します。

1. 事故発生から現在までの経緯:時系列で詳細を追う

栃木県那須塩原市の椎名育代容疑者による死亡事故発生から、現在に至るまでの詳細な経緯を時系列で克明に記録します。

- 2025年3月22日午後9時20分頃: 栃木県那須塩原市末広町の市道(信号機が設置されていない丁字路交差点)で、重大な交通事故が発生。杉本美唯奈さんが、椎名育代容疑者の運転する軽乗用車によって、はねられるという事態となりました。

- 事故直後: 事故現場に居合わせた通行人が、「軽乗用車と歩行者の間で事故が発生した」「歩行者が頭部から出血している」と、緊急通報である110番へ連絡を入れました。

- 杉本さん搬送: 杉本美唯奈さんは、意識不明の重体という状態で、直ちに救急車によって近隣の病院へと緊急搬送されましたが、事故から約2時間後、病院にて死亡が確認されました。

- 椎名容疑者逮捕: 栃木県警察は、軽乗用車を運転していた椎名育代容疑者を、過失運転傷害の容疑で現場にて現行犯逮捕しました。椎名容疑者は警察の取り調べに対し、「事故を起こしたことは間違いない」と、容疑を認める供述を行っています。

- 3月23日午前8時過ぎ: 主要な報道機関各社が、この痛ましい死亡事故を一斉に報道し、広く社会に知られるところとなりました。

- 現在: 栃木県警察は、椎名育代容疑者の容疑を過失運転致死へと切り替え、事故発生の状況および原因について、より詳細な捜査を継続しています。

2. 事故原因の徹底検証:複合的要因が招いた悲劇

栃木県那須塩原市の椎名育代容疑者による死亡事故はなぜ起きたのか。単独の原因ではなく、複合的な要因が複雑に絡み合った結果である可能性を検証します。

2.1. 運転者(椎名育代容疑者)側の要因

運転者である椎名育代容疑者側の視点から、事故原因となりうる要因を詳細に分析します。

- 前方不注意:

椎名育代容疑者が、横断歩道に接近する際、歩行者である杉本美唯奈さんの存在に気づかなかった、あるいは、その発見が遅れた可能性が最も高いと推察されます。これは、運転者の基本的な注意義務違反に該当します。

- 夜間の視界不良:

事故が発生した時刻は午後9時20分過ぎであり、周囲は既に暗闇に包まれていたと推測できます。現場付近における街路灯の設置状況や、その明るさの程度、さらには対向車が存在した場合、そのヘッドライトによる影響など、視界を妨げる要因が存在した可能性があります。夜間は、人間の視覚能力が著しく低下するため、特に注意が必要です。

- 心理的要因:

椎名育代容疑者は、事故当時、仕事に向かう途中であったと報じられています。このことから、通勤時間帯特有の焦りや、何らかの考え事をしていたことによる集中力の低下など、心理的な要因が、前方への注意を散漫にさせた可能性があります。また、「歩行者はいないだろう」といった思い込み(「だろう運転」)や、日常的な運転経路における慣れによる油断、漫然とした運転も、事故の誘因として否定できません。

- 「ながら運転」の可能性:

スマートフォンや携帯電話の操作、カーナビゲーションシステムの注視など、運転中に他の行為に気を取られる「ながら運転」を行っていた可能性も指摘されています。ただし、現時点の情報では、「ながら運転」の有無は断定できません。今後の警察による詳細な捜査によって、この点が明らかになることが期待されます。

- 夜間の視界不良:

- 速度超過:

事故現場における制限速度は現時点では不明です。しかしながら、夜間で、かつ見通しが悪い状況下においては、横断歩道に接近する際に、法令で定められた速度を超過していたか否かにかかわらず、十分に減速する義務があります。椎名育代容疑者が、この義務を怠り、適切な速度まで減速していなかった可能性があります。

- 運転技能:

椎名育代容疑者の運転免許取得からの経過年数、日常的な運転頻度、過去の交通違反歴、そして、年齢(50歳)に伴う身体機能(特に動体視力や反応速度)の低下なども、事故の複合的な要因として考慮する必要があります。これらの要素が、とっさの判断や危険回避行動に影響を与えた可能性があります。

2.2. 歩行者(杉本美唯奈さん)側の要因

被害者である杉本美唯奈さん側の視点から、事故発生に影響を与えた可能性のある要因を検証します。

- 横断時の安全確認:

杉本美唯奈さんが、横断歩道を渡り始める前に、左右の安全確認を道路交通法に則って、十分に行ったかどうかが、重要なポイントとなります。特に、右方向から接近してくる車両(椎名育代容疑者の運転する軽乗用車)に対する注意が、不足していた可能性があります。

夜間は、車両の接近を視覚的に捉えにくいだけでなく、車両の速度や距離感を誤認しやすいという特性があります。杉本さんが、この点を十分に認識し、通常よりも慎重な安全確認を行う必要がありました。

- 服装:

杉本美唯奈さんが、事故当時、着用していた衣服の色が、暗い系統の色であった場合、夜間の視界不良下では、運転者である椎名育代容疑者から、その存在を発見されにくかった可能性があります。歩行者の視認性を高めるためには、明るい色の服装や、反射材の着用が有効です。

2.3. 環境要因

事故現場の道路環境や、周辺状況が、事故発生にどのように影響したのかを検証します。

- 横断歩道の視認性:

事故現場には、信号機が設置されていない横断歩道であったことが確認されています。このため、運転者である椎名育代容疑者にとって、歩行者の存在を認識しづらい状況であった可能性があります。横断歩道自体や、その周辺に設置されている道路標示、道路照明(街灯など)が、道路交通法および関連法規に適合する形で適切に設置され、維持管理されていたかどうかが、重要な問題となります。

周辺の明るさ(街灯の有無や配置、近隣の店舗や住宅からの照明など)も、横断歩道の視認性に影響を与える要因となります。

- 道路形状:

事故現場が丁字路であったという点は、事故のリスクを高める要因の一つとして考えられます。丁字路では、特に椎名育代容疑者の進行方向から見て、横断歩道が、他の車両や道路構造物によって死角となりやすく、歩行者の発見が遅れる可能性があります。道路の幅員、交差点付近の交通量、見通しの良さなども、事故発生に影響を与えた可能性があります。

- 天候:事故当日の天候が、雨や霧など視界を悪化させるものではなかったかどうかも考慮が必要です。

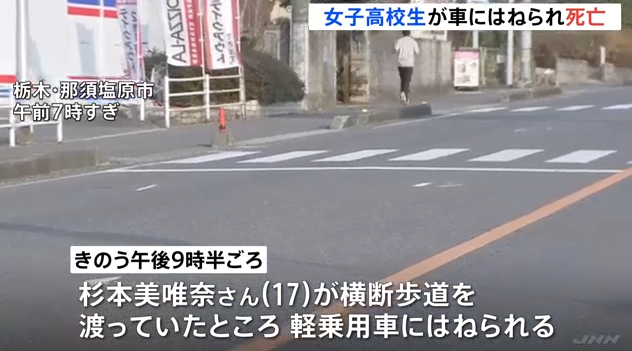

3. 事故現場はどこ?危険なT字路が複数存在

事故現場となったのはJNNの取材にもあるように信号の無い丁字路の交差点です。現場には被害者の血痕が生々しく残されています。

また栃木県那須塩原市には事故現場以外にも信号がなく、標識もないT字路が存在しています。今回の事件がきっかけで信号や標識が設置されることを願います。

4. ネット上の反応:多角的な視点からの意見と分析

この栃木県那須塩原市で発生した死亡事故に関するネット上の反応を分析します。

運転者への厳しい意見、歩行者への注意喚起、道路環境の問題点指摘、そして法規制や技術への提言など、多岐にわたる意見が、事故の背景にある問題を浮き彫りにしています。

| 意見の分類 | 主な内容 | 分析 |

|---|---|---|

| 運転者への意見 |

|

運転者の前方不注意や、安全運転意識の欠如を厳しく批判する意見が大多数です。横断歩道における歩行者優先の原則が、徹底されていない現状に対する強い危機感が示されています。 |

| 歩行者への意見 |

|

歩行者側にも、事故を防ぐための注意が必要であるという意見です。特に夜間における歩行者の視認性の低さや、若年層の交通安全意識に対する懸念が示されています。歩行者側の自衛策の重要性も指摘されています。 |

| 道路環境への意見 |

|

事故現場周辺の交通環境、特に信号機のない横断歩道の危険性を指摘する声が多数あります。違法駐車の問題や、地域的な交通マナーの悪さにも言及されています。道路環境の改善を求める意見が多く見られます。 |

| 法規制・技術への意見 |

|

自動ブレーキなどの先進安全技術の義務化や、ながら運転に対する罰則強化など、法規制や技術によって事故を未然に防ぐべきだという意見です。自動車メーカーに対する安全技術開発への期待も表明されています。 |

| その他 |

|

ながら運転の危険性の指摘や交通安全教育の重要性、メディアの役割など多岐にわたる意見が出ました。 |

5. 事故防止に向けて:具体的な対策と提言

栃木県那須塩原市で発生したこの悲惨な事故を教訓とし、同種事故の再発を防止するために、運転者、歩行者、道路管理者、そして社会全体が、連携して取り組むべき具体的な対策と提言を提示します。

5.1. 運転者への対策

全ての運転者に、以下の対策を徹底するよう強く求めます。

- 安全運転教育の徹底と拡充:

- 自動車教習所における交通安全教育の内容を、より実践的かつ効果的なものへと見直す必要があります。単なる知識の伝達にとどまらず、危険予測能力や、状況判断能力を向上させるための訓練を導入すべきです。

- 運転免許取得時だけでなく、免許更新時や、企業における安全運転研修など、継続的かつ定期的な安全運転教育の機会を設けることが不可欠です。高齢運転者に対しては、加齢に伴う身体機能の変化を自覚させ、安全運転を継続するための講習を義務付けることも検討すべきです。

- 「横断歩道は歩行者最優先である」という原則を、全ての運転者に再認識させ、徹底させる必要があります。歩行者がいる場合には、必ず一時停止し、安全を確認してから進行することを、運転行動の基本として定着させなければなりません。

- 夜間や、見通しの悪い状況下での運転においては、速度を控えめにし、ライトを適切に使用する(ハイビームとロービームの使い分け)など、通常よりも慎重な運転が求められることを、具体的に指導する必要があります。

- 「だろう運転」(「歩行者はいないだろう」「対向車は来ないだろう」など)の危険性を強く認識させ、常に「かもしれない運転」(「歩行者がいるかもしれない」「対向車が来るかもしれない」など)を心掛けるよう指導を徹底すべきです。

- スマートフォンや携帯電話の使用、カーナビゲーションシステムの操作など、運転中に注意をそらす行為(ながら運転)は、重大な事故に直結する極めて危険な行為であることを、改めて強く認識させ、絶対にしないよう徹底する必要があります。ながら運転に対する罰則を、さらに強化することも検討すべきです。

- 車両の安全性能向上:

- 自動車メーカーに対し、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)や、歩行者検知機能の、さらなる性能向上と、搭載車種の拡大を強く要請します。これらの安全装置は、新車だけでなく、既に販売されている中古車にも、後付けできるような仕組みづくりを推進することが望ましいです。

- 夜間においても、歩行者を早期に発見しやすくするための、高性能ヘッドライト(自動ハイビーム機能など)の開発と普及を、加速させる必要があります。

- 運転支援システムの積極的な活用:

- 車線逸脱警報装置、前方車両接近警報装置、ふらつき警報装置など、運転者の注意力を補完し、安全運転を支援するシステムの積極的な活用を推奨します。特に、高齢運転者や、運転経験の浅い運転者は、これらのシステムを搭載した車両を選択することを推奨します。

5.2. 歩行者への対策

歩行者自身も、自らの安全を守るための意識と行動が必要です。

- 交通安全教育の徹底:

- 学校教育や、地域社会における交通安全教室などを通じて、歩行者自身が、交通ルールを正しく理解し、遵守する意識を高めるための教育を徹底する必要があります。特に、子供や高齢者に対しては、年齢や理解度に応じた、きめ細やかな指導が求められます。

- 横断歩道を渡る際には、必ず左右の安全確認を行うことを、習慣づけるよう徹底指導する必要があります。「手を挙げる」「アイコンタクトをする」など、運転者に横断の意思を明確に伝えることも重要です。

- 夜間は、自動車の運転者から歩行者が見えにくくなるという事実を、強く認識させることが重要です。明るい色の服装を着用したり、反射材(タスキ、腕章、キーホルダーなど)を身につけたりするなど、自らの存在を運転者に知らせるための工夫を促す必要があります。

- スマートフォンや携帯電話を使用しながらの歩行、いわゆる「歩きスマホ」は、周囲の状況に対する注意力を著しく低下させ、事故に遭う危険性を高める行為であることを、強く認識させ、絶対にやめるよう指導を徹底する必要があります。

- 歩行者用補助具の積極的な活用:

- 夜間の外出時には、反射材付きのタスキや腕章、LEDライトなどを積極的に活用し、自らの視認性を高めるよう促します。これらの補助具は、歩行者の安全を守る上で、非常に有効な手段となります。

- 保護者への啓発活動:

- 子供を持つ保護者に対して、交通ルールを守ることの重要性や、夜間の外出時における注意点などを、具体的に指導するよう、啓発活動を強化する必要があります。

5.3. 道路環境の改善

道路管理者には、以下の対策を講じることを求めます。

- 横断歩道の視認性向上:

- 信号機が設置されていない横断歩道については、道路照明(街灯)を増設したり、高輝度化したりするなど、夜間における視認性を向上させる対策を、早急に実施する必要があります。

- 横断歩道の手前に、注意喚起を促すための道路標識(「横断歩道あり」など)や、路面標示(「ダイヤマーク」など)を、明確に表示する必要があります。これらの標識や標示は、定期的に点検し、劣化や破損がある場合には、速やかに補修または交換を行う必要があります。

- 横断歩道周辺における、違法駐車車両を徹底的に排除し、運転者からの死角をなくすことが、極めて重要です。

- 道路構造の改善:

- 丁字路など、見通しの悪い交差点については、安全対策を強化する必要があります。例えば、カーブミラーの設置、一時停止線の位置の見直し、「止まれ」の標識の追加設置、注意喚起を促す路面標示の追加など、具体的な対策を検討し、実施する必要があります。

- 事故が多発する地点については、専門家による詳細な調査を実施し、その結果に基づいて、信号機の設置、歩行者用信号機の設置、横断歩道の移設、中央分離帯の設置など、抜本的な対策を検討する必要があります。

- 交通安全キャンペーンの継続的な実施:

- 地域住民に対して、横断歩道における歩行者優先の原則や、夜間の安全運転の重要性などを、広く周知徹底するための、交通安全キャンペーンを、定期的に実施する必要があります。キャンペーンでは、ポスターやチラシの配布、街頭での呼びかけ、交通安全教室の開催など、様々な手段を講じることが効果的です。

5.4. 社会全体での取り組み

社会全体で交通安全意識を高め、事故を減らすための取り組みが必要です。

- 交通安全に関する法規制の見直しと強化:

- 自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の義務化を、早期に実現する必要があります。また、ながら運転に対する罰則を、さらに強化するなど、交通安全に関する法規制を、不断に見直し、強化していく必要があります。

- 運転免許制度についても、高齢者の運転能力を、より厳格に評価するための制度改正や、運転免許の自主返納制度の拡充など、検討すべき課題は多くあります。

- 交通安全技術の研究開発の推進:

- 自動車メーカーや研究機関は、より高度な安全技術の開発を推進し、交通事故の防止に貢献することが求められます。例えば、歩行者や自転車をより確実に検知するセンサー技術の開発、AI(人工知能)を活用した危険予測システムの開発など、研究開発を加速させる必要があります。

- 交通安全教育の充実と、生涯学習化:

- 学校教育における交通安全教育の内容を、より充実させるとともに、地域社会における交通安全教室の開催などを通じて、生涯にわたる交通安全教育の機会を、確保する必要があります。

- メディアの積極的な役割:

- テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどのメディアは、交通事故の悲惨さや、その原因、再発防止策などを、積極的に報道し、国民の交通安全意識を高める上で、重要な役割を果たす必要があります。

6. まとめ:未来への教訓と、安全な社会の実現に向けて

栃木県那須塩原市で発生した、この痛ましい女子高生死亡事故は、私たちに多くの教訓と、課題を突きつけました。

この事故は、運転者の前方不注意、夜間の視界不良、横断歩道の環境など、さまざまな要因が複合的に絡み合って発生した可能性が高いと考えられます。

この悲劇を二度と繰り返さないために、運転者、歩行者、道路管理者、そして社会全体が、それぞれの立場で、できる限りの対策を講じることが、今、強く求められています。

一人ひとりの意識改革と、具体的な行動変容こそが、安全で安心な交通社会の実現につながるということを、私たちは肝に銘じ、この問題に真摯に取り組み続けなければなりません。

コメント