2025年3月22日、橋下徹氏がテレビ番組内で、石破茂首相の「商品券配布問題」に触れ、「飲食や贈答を、これぞ政治だと肯定する東京の政治ジャーナリスト」について、個人名を伏せた上で痛烈に批判しました。

この記事では、橋下氏が名指しを避けた「東京の政治ジャーナリスト」が一体誰なのかを詳細に探ります。その人物が田崎史郎氏である可能性が高いとする複数の根拠、そしてこの一件が浮き彫りにする現代政治とメディアの間に横たわる癒着構造について、多角的に検証し、解説していきます。

1. 石破茂首相の商品券配布問題:事の経緯と問題点の詳細解説

石破茂首相による、自民党新人議員への商品券配布問題。その発端と、問題視されるに至った詳細な経緯を時系列で解説します。

1.1. 新人議員への10万円商品券配布とその背景

2025年3月、石破茂首相が自民党の新人議員15人を首相公邸に招き、会食を開催しました。その際、出席者一人ひとりに対し、10万円分の商品券が手渡されたことが、後の報道で明らかになりました。

この行為は、新人議員への「ご祝儀」という名目で行われたとされていますが、金額があまりに高額であること、そして、首相という立場を利用した金銭の授受であることから、「事実上の買収行為ではないか」との疑念が噴出しました。

1.2. 歴代首相も同様の行為をしていた疑惑の浮上

問題は、石破首相のケースだけに留まりませんでした。自民党内からは、「歴代の首相も、同様の商品券配布を慣例的に行っていた」との証言が相次いで出てきたのです。

具体的には、岸田文雄前首相の名前も挙がり、一部報道では、岸田氏も首相在任中に商品券を配布していたと報じられました。これらの証言や報道が事実であれば、自民党内において、金銭による党内統制が長年にわたり常態化していた可能性が極めて高くなります。

1.3. 政治倫理と国民感情の乖離、そして政治不信

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 政治倫理 | 高額な金品の授受は、政治倫理に反する行為と見なされる可能性がある。 |

| 国民感情 | 経済状況が厳しい中、政治家だけが高額な金品をやり取りすることに強い反発。 |

| 政治不信 | 「政治とカネ」の問題に対する国民の不信感は根深く、今回の件でさらに増幅。 |

国民の多くが経済的な困難に直面する中、政治家だけが高額な金銭をやり取りしているという事実は、国民の政治に対する不信感を一層強める結果となりました。

さらに、「政治とカネ」の問題は、過去にも繰り返し問題視されてきたにも関わらず、一向に改善される兆しが見えないことから、国民の間には政治家の倫理観に対する深い失望感が広がっています。

2. 橋下徹氏の発言:問題提起と「東京の政治ジャーナリスト」批判の詳細

橋下徹氏が、関西テレビ「ドっとコネクト」で、この問題にどう言及したのか。その発言内容を詳細に振り返ります。

2.1. カンテレ「ドっとコネクト」での発言とその真意

2025年3月22日、橋下徹氏は関西テレビの番組「ドっとコネクト」に出演。石破首相の商品券配布問題について、独自の視点から鋭く切り込みました。

まず、「首相公邸で政治家を集めて会合を開き、商品券を配る。これがどうしてプライベートな行為だと言えるのか」と、公私の区別が曖昧になっている点を厳しく指摘しました。

さらに、「私の感覚からすれば、このようなことは自民党内で普通に行われていたと思う」と述べ、長年にわたる自民党内の慣習となっている可能性を示唆しました。

2.2. 「東京の政治ジャーナリスト」への痛烈な批判

橋下氏の発言は、問題の本質を指摘するに留まりませんでした。矛先は、「東京の政治ジャーナリスト」に向けられたのです。

「東京の政治ジャーナリストたちは、このような自民党の文化を当然知っているはずだ」と述べ、メディアがこの問題を長年見過ごしてきた責任を追及しました。

そして、「この飲み食い文化や、贈答文化を、これが政治のあるべき姿だと言うような東京の政治ジャーナリストがいる。個人名を言ってもいいですか?」と発言。特定のジャーナリストを念頭に置いていることを明確にしました。

2.3. 名前を伏せた理由と、その後の憶測

橋下氏は、個人名を公表する寸前で、番組司会者の石井亮次アナウンサーに制止されました。結果として、具体的な名前は伏せられたまま、番組は進行しました。

しかし、石井アナウンサーが「イニシャルは?」と尋ねた際、橋下氏は肯定するような反応を示したため、視聴者の間では、その人物が誰なのか、様々な憶測が飛び交うことになりました。名前を伏せたのは名誉毀損で訴えられるリスクを考慮したためではないかという見解もありました。

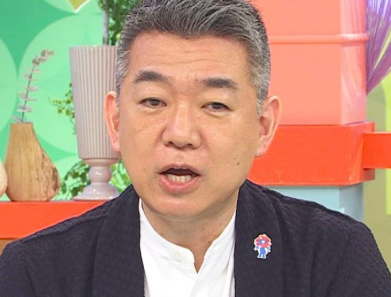

3. 橋下徹氏が名指しを避けた「東京の政治ジャーナリスト」は誰?田崎史郎氏なのか?

橋下氏が名指しを避けた「東京の政治ジャーナリスト」は、田崎史郎氏である可能性が高いとされています。その根拠を検証します。

3.1. 田崎史郎氏の発言と、橋下氏の批判内容の整合性

田崎史郎氏は、橋下氏が「ドっとコネクト」に出演した同日、日本テレビ系の「ウェークアップ」に出演していました。そして、石破首相の商品券配布問題について、「贈り物をするというのは、自民党の文化というか、日本の文化なんですね」とコメントしました。

この発言は、橋下氏が批判する「飲み食い・贈答文化を肯定する」姿勢と完全に一致します。さらに田崎氏は、問題の本質を、「なぜ10万円という金額なのか」「政治とカネが問題視されているこの時期に、なぜこのような行為を行ったのか」という点に矮小化しており、これもまた、橋下氏の問題意識と大きく乖離しています。

3.2. 橋下徹氏と田崎史郎氏:過去の因縁と対立の歴史

橋下氏と田崎氏の間には、過去にも意見の対立がありました。両者は、テレビ番組で度々共演しており、その都度、政治に関する考え方の違いを露わにしてきました。

特に、橋下氏は、田崎氏の政治家との距離感や、政権寄りの報道姿勢について、以前から疑問を呈していました。2024年には、政治家の飲食費問題に関して、橋下氏が田崎氏の意見に真っ向から反論するという場面もあり、両者の対立は決定的となりました。

3.3. ネット上の反応と憶測:田崎史郎氏を名指しする声

橋下氏の発言を受け、ネット上では、「橋下氏が批判しているのは、田崎史郎氏のことだろう」という意見が多数見られました。

「他の番組で、田崎氏が石破首相の商品券配布を肯定的に解説していた」「以前、テレビタックルで、議員が氷代や餅代をもらうのは当たり前だと言っていた」など、田崎氏の過去の発言や、今回の問題に対するスタンスを指摘するコメントが相次ぎました。

4. なぜ田崎史郎氏なのか?その理由を徹底分析

橋下氏が、田崎史郎氏を批判したと考えられる、より詳細な理由を分析していきます。

橋下氏が問題視したのは田崎氏の発言だけではありませんでした。田崎氏の政治家との距離感や関係性、情報の発信方法やジャーナリストとしての立ち位置にありました。

4.1. 「飲食・贈答は自民党の文化」発言の真意とその問題点

| 田崎氏の発言 | 問題点 |

|---|---|

| 「贈り物をするのは自民党の文化、日本の文化」 | 自民党内の慣習を肯定的に捉え、問題の本質から目をそらしている。 |

| 「なぜ10万円なのか」「なぜこの時期にやるのか」 | 問題の核心を矮小化し、政治倫理の問題を軽視している。 |

田崎氏の発言は、自民党内の長年の慣習を肯定的に捉えているように聞こえます。しかし、これは、政治とカネの問題に対する国民の不信感を軽視しているとの批判を招きかねません。

さらに、問題の本質を金額やタイミングの問題にすり替えることで、政治家の倫理観の欠如という、より根本的な問題から目をそらそうとしているのではないか、との疑念も生じます。

4.2. 田崎史郎氏の政治家との距離感、情報源、そして「田崎スシロー」

田崎氏は、長年にわたり、自民党の政治家と非常に親密な関係を築いてきました。特に、安倍晋三元首相との親交は広く知られており、一部メディアからは「田崎スシロー」と揶揄されるほどでした。

田崎氏の取材手法は政治家との親密な関係を構築し、そこから独自の情報を得るというものですが、この取材方法は、政治家からの情報提供と引き換えに、政権に有利な情報を発信する「御用ジャーナリスト」ではないかとの批判も根強くあります。

4.3. メディアにおける「御用ジャーナリスト」の存在意義と問題点

田崎氏のように、特定の政治家や政党に偏った報道を行うジャーナリストは、「御用ジャーナリスト」と呼ばれることがあります。

「御用ジャーナリスト」は、本来、権力監視というメディアの重要な役割を果たしていないのではないか、という批判があります。そればかりか、国民の知る権利を侵害しているのではないか、という深刻な問題も提起されています。

5. 石破首相の商品券配布問題と田崎史郎氏の発言から見える政治とメディアの癒着構造

石破首相と田崎氏、それぞれの行動から見えてくるもの。それは政治とメディアの間に存在する癒着構造です。

5.1. 政治家とメディア:持ちつ持たれつの関係とその危うさ

政治家は、メディアを通じて情報を発信し、自らの政策や主張を国民に伝え、世論を誘導しようとします。一方、メディアは、政治家から情報を得ることで、スクープ記事や独占情報を入手し、報道機関としての存在価値を高めようとします。

この持ちつ持たれつの関係は、一見すると相互に利益をもたらすように見えますが、時として、真実を歪め、国民の利益を損なう危険性を孕んでいます。

5.2. 情報操作と世論誘導:民主主義を脅かすメカニズム

政治家は、メディアに対し、自らに都合の良い情報だけを提供し、都合の悪い情報を隠蔽することで、世論を操作しようとすることがあります。

メディアが、政治家からの情報に過度に依存してしまうと、客観的な報道ができなくなり、結果として、政治家の情報操作に加担してしまう可能性があります。

このような状況が常態化すると、国民は偏った情報に基づいて判断を下すことになり、健全な民主主義が機能しなくなる恐れがあります。

5.3. 国民の政治不信とメディア不信:健全な議論の阻害

政治家とメディアの癒着は、国民の政治に対する不信感を増幅させます。同時に、メディアに対する信頼も失わせ、情報源としての価値を低下させます。

政治とメディア、双方への不信感は、社会全体における健全な議論を阻害し、問題解決を困難にするだけでなく、社会の分断を深めることにも繋がりかねません。

6. ネット上の反応:田崎史郎氏への批判と擁護

ネット上では、田崎氏に対する意見は大きく二分されています。様々な意見を詳細に分析します。

6.1. 辛辣な批判コメント:その要約と分析

ケース1:

「田崎史郎氏の発言は、自民党の古い体質を擁護しているように聞こえる。彼自身も、政治家から便宜供与を受けているのではないかと疑ってしまう。このような人物をテレビに出演させること自体が、メディアの公平性を損なっているのではないか。」

- 分析: この意見は、田崎氏の過去の発言や、今回の問題に対する肯定的な解説から、田崎氏自身も自民党の古い体質を容認しているのではないか、という疑念を抱いています。さらに、メディアがこのような人物を起用すること自体を問題視しています。

ケース2:

「政治家は、一般企業のように経費を使えるわけではない。事務所の家賃や人件費、交通費など、多額の費用がかかるのは理解できる。しかし、ランチや夕食は、本来であれば自費で賄うべきだ。ましてや、議員同士で奢り奢られの関係があるなど、言語道断だ。議員である以上、全て自費で済ませるべきだ。このような慣習を許していること自体がおかしい。」

- 分析: この意見は、政治家の経費について、一部理解を示しつつも、飲食費に関しては、一般常識との乖離を指摘しています。議員同士の奢り奢られの関係を厳しく批判し、全て自費で賄うべきだと主張しています。

ケース3:

「私たち庶民は、年収の壁やガソリン税の暫定税率など、様々な負担を強いられている。それなのに、政治家は旧文通費を無税のお小遣いのように使い、実費精算すらしない。庶民の生活は苦しくなる一方なのに、政治家は自分たちのことしか考えていない。負担を軽くすると言いながら、別の税金で負担を重くする。一体、誰がこの国を導いているのか。」

- 分析: この意見は、庶民と政治家の経済格差を指摘し、庶民ばかりが負担を強いられている現状に対する不満を表明しています。政治家が国民生活を顧みず、自分たちの利益ばかりを追求していると批判しています。

6.2. 擁護意見:その背景と考察

ケース1:

「政治家同士が、同じ釜の飯を食べることで、一体感が生まれることもある。同じ食卓で食事を共にすることで、相手の立場を理解し、より良い関係を築けることもあるだろう。」

- 分析: この意見は、飲食を共にすることの意義を認め、一定の理解を示しています。人間関係構築の手段としての側面を評価していると考えられます。

ケース2:

「田崎氏は、自民党の特定の派閥に属しているわけではない。彼は、時の権力者の情報を発信する役割を担っているだけだ。情報を得るためには、権力者に近づき、信頼関係を築く必要がある。彼らに不利な情報を発信すれば、情報源を失ってしまう。権力者が自民党から離れたら、全てを暴露するとも言っていた。権力者も、彼を利用するメリットがあるのだろう。」

- 分析: この意見は、田崎氏を特定の政党の支持者ではなく、権力者との関係を利用して情報を得るジャーナリストだと捉えています。情報収集のためには、ある程度、権力者に寄り添う必要があるという、ジャーナリズムの現実的な側面を指摘しています。

6.3. 世論の二極化と情報リテラシーの重要性:詳細分析

田崎氏に対する意見は、上記のように、批判と擁護に大きく二極化しています。この背景には、情報源の違い、個人の価値観、政治に対するスタンスなど、様々な要因が複合的に絡み合っていると考えられます。

現代社会においては、インターネットやSNSの普及により、誰もが容易に情報にアクセスできるようになりました。しかし、その情報が全て正しいとは限りません。むしろ、誤った情報や、意図的に操作された情報も氾濫しています。

このような状況下で、私たち一人ひとりに求められるのは、メディアから提供される情報を鵜呑みにせず、批判的に吟味し、多角的な視点から物事を判断する能力、すなわち「情報リテラシー」です。

7. まとめ:今後の政治とメディアに求められるもの

今回の問題は、日本の政治とメディアが抱える課題を改めて浮き彫りにしました。今後のあり方について提言します。

7.1. 透明性の高い政治と説明責任の徹底

政治家は、国民に対し、政治資金の使途を詳細かつ明確に説明する責任があります。政治資金規正法を改正し、より透明性の高い制度を構築する必要があります。

政治倫理規定を厳格化し、違反行為に対しては、厳正な処罰を行うことで、政治家全体の倫理観を向上させる必要があります。

7.2. メディアの独立性と客観報道の徹底

メディアは、特定の政治家や政党に偏ることなく、客観的な報道を徹底しなければなりません。権力監視という、報道機関本来の役割を果たし、国民の知る権利を守る必要があります。

情報源を多様化し、複数の情報源から得られた情報を比較検討することで、報道の偏りを防ぐ必要があります。ファクトチェックを徹底し、誤った情報や虚偽の情報が拡散されるのを防ぐ体制を強化することも不可欠です。

7.3. 国民の情報リテラシー向上と批判的思考の重要性

私たち国民一人ひとりも、メディアから提供される情報を鵜呑みにせず、常に批判的な視点を持って吟味する力を養う必要があります。

複数の情報源を比較検討し、多角的な視点から物事を判断する習慣を身につけることが重要です。政治やメディアに対する関心を高め、積極的に議論に参加することで、より良い社会の実現に貢献することができます。

コメント