2025年1月、大手牛丼チェーン「すき家」で発生した味噌汁へのネズミ混入事件は、消費者に大きな衝撃を与え、食品の安全性に対する信頼を揺るがす出来事となりました。この事件は、外食産業における衛生管理の重要性を改めて浮き彫りにし、企業のリスク管理体制、情報公開のあり方、そして消費者自身の意識改革の必要性について、多くの課題を提起しています。

本記事では、すき家の味噌汁ネズミ混入事件の詳細な経緯、混入の原因、店舗の対応、そして消費者の反応を徹底的に分析します。さらに、同時期に発生した敷島製パン「超熟」のネズミ混入事件との比較を通じて、食品業界全体が抱える問題点を明らかにし、今後の再発防止策と、より安全な食環境を構築するための提言を行います。

1. すき家の味噌汁ネズミ混入事件の詳細:時系列と店舗の初期対応、そして情報公開の遅れ

すき家の味噌汁にネズミが混入していたという衝撃的な事件は、2025年1月21日に鳥取南吉方店で発生しました。ここでは、その詳細な経緯と、店舗が取った初期対応、そして情報公開が遅れたことによる影響について詳しく見ていきます。

1-1. 事件発生の詳細:時系列で追う「すき家 鳥取南吉方店」の状況

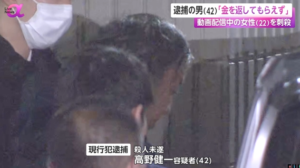

2024年1月21日午前8時頃、「すき家 鳥取南吉方店」を訪れた客が、注文した「たまかけ朝食」の味噌汁の中に、ネズミの死骸を発見しました。この時間帯は、朝食を求める客で賑わう時間帯であり、多くの客が店内にいた可能性があります。

客は直ちに店員にこの事実を指摘。店員も味噌汁の中に異物が混入していることを目視で確認しました。この時、店員はどのような対応を取ったのか、具体的な言動や、他の客への説明があったのかなど、詳細な状況は明らかにされていません。

事件発生から営業再開までの詳細な時系列

| 日時 | 出来事 |

|---|---|

| 2025年1月21日 午前8時頃 | 客が「すき家 鳥取南吉方店」で「たまかけ朝食」を注文。提供された味噌汁にネズミの死骸を発見し、従業員に指摘。従業員も目視で確認。客は保健所とすき家本社に連絡。 |

| 2025年1月21日 (時間不明) | すき家は、当該店舗を一時閉店。衛生検査の実施、建物のクラック(ひび割れ)などへの対策を実施開始。従業員に対し、商品提供前の目視確認など、衛生管理に関する教育を再度徹底。所管の保健所に相談。 |

| 2025年1月23日 | 保健所の担当者が「すき家 鳥取南吉方店」を現地確認。店舗は営業を再開。 |

| 2025年3月22日 | すき家が、同社ホームページでコメントを発表。混入の事実を認め、謝罪。混入の原因と再発防止策を説明。約2ヶ月間公表を控えていたことについても謝罪。 |

1-2. 店舗の初期対応:迅速な対応と、その後の課題

すき家は、事件発生後、速やかに店舗を一時閉店し、以下の対応を取りました。

- 衛生検査の実施: 店舗内の衛生状態を徹底的に検査し、問題点の洗い出しを行いました。

- 建物のクラック(ひび割れ)などへの対策: ネズミの侵入経路となりうる建物の隙間などを修繕しました。

- 従業員への再教育: 商品提供前の目視確認の徹底など、衛生管理に関する教育を再度実施しました。

- 保健所への相談: 所管の保健所に相談し、指導を仰ぎました。

これらの初期対応は、迅速かつ適切であったと評価できます。しかし、問題は、この事実が約2ヶ月間、公にされなかったことです。

1-3. 情報公開の遅れ:消費者の不信感を招いた2ヶ月間の沈黙

すき家が事件について公式にコメントを発表したのは、事件発生から約2ヶ月後の3月22日でした。この間、SNS上では、ネズミ混入の画像が拡散し、消費者の間で不安と憶測が広がっていました。

すき家は、情報公開を控えた理由について、「発生当初に当社がホームページ等での公表を控えたことで、事後の断片的・間接的な情報により多くのお客様に不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました」と説明し、謝罪しています。しかし、企業としての危機管理体制、情報公開の基準、そして消費者への責任という点で、多くの疑問が残ります。

情報公開の遅れは、消費者の企業に対する不信感を増大させ、ブランドイメージを大きく毀損する結果となりました。

2. すき家の味噌汁にネズミが混入していた店舗はどこ?:特定された「鳥取南吉方店」とその背景

ネズミの混入が確認されたのは、「すき家 鳥取南吉方店」(鳥取県鳥取市南吉方)です。この店舗は、鳥取市内の主要道路沿いに位置し、周辺には住宅地や商業施設が立ち並ぶ地域にあります。

Googleマップ上に投稿された口コミと画像が、事件発覚のきっかけとなりました。この口コミには、ネズミが丸ごと入っている味噌汁の画像が添付されており、その衝撃的な内容が、SNSを通じて急速に拡散されました。

| 日付 | 時間 | 出来事 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 2024年1月21日 | 午前8時頃 | ネズミ混入味噌汁提供 | すき家 鳥取南吉方店で、客が注文した「たまかけ朝食」の味噌汁にネズミの死骸が混入。客は喫食前に気づき、従業員に指摘。 |

| 2024年1月21日 | 午前8時以降 | 従業員による確認 | 従業員もその場で味噌汁内の異物(ネズミの死骸)を目視で確認。 |

| 2024年1月21日 | 当日中 | 保健所への相談 | すき家は、発生当日に所管の保健所に相談。 |

| 2024年1月23日 | – | 保健所による現地確認 | 保健所の担当者が当該店舗を訪問し、現地確認を実施。その後、店舗は営業を再開。 |

| 2024年1月21日 | – | Googleマップへの口コミ投稿 | 被害に遭ったお客様が、Googleマップに「味噌汁にネズミが入っていた」という内容の口コミと、味噌汁の画像を投稿。 |

| 2024年3月22日 | – | すき家による公式発表 | すき家は、公式サイトで事件について公表し、謝罪。 |

| 2024年3月24日 | 午前9時 | 店舗の一時閉店 | すき家 鳥取南吉方店は、改装工事のため一時閉店。 |

| 2024年4月21日 | 午前9時 | 店舗の営業再開(予定) | すき家 鳥取南吉方店は、改装工事を終え、営業を再開する予定。 |

事件発生後、すき家は速やかに保健所に相談し、店舗の営業を一時停止するなどの対応をとっていたことがわかります。しかし、公式発表まで約2ヶ月を要したことに対して、情報公開の遅さを指摘する声も上がっています。

なぜ「鳥取南吉方店」でこのような事件が発生したのか、店舗の立地条件、建物の構造、周辺環境など、詳細な調査と分析が必要です。

3. すき家の味噌汁にネズミが混入していた理由はなぜ?:複合的な要因が引き起こした悲劇

すき家の味噌汁にネズミが混入した理由は、単一の原因ではなく、複数の要因が複合的に絡み合った結果であると考えられます。すき家が公式に発表した内容と、その他の情報を総合的に分析し、考えられる要因を詳細に検証します。

3-1. 混入経路の特定:味噌汁の準備段階におけるリスク

すき家は、混入経路について、「味噌汁の具材をお椀に入れて複数個準備する段階で、そのうちの1つのお椀に異物が混入していたと考えられています」と説明しています。しかし、この説明だけでは、具体的な状況は不明確です。

- 具材の保管場所:

味噌汁の具材は、どのように保管されていたのか。冷蔵庫で適切に保管されていたのか、それとも常温で放置されていた時間があったのか。ネズミが容易にアクセスできる場所に保管されていた可能性はないか。詳細な情報が必要です。 - 調理器具の衛生状態:

具材を扱う調理器具(おたま、ボウルなど)は、清潔に保たれていたのか。洗浄・消毒は適切に行われていたのか。ネズミの糞尿や毛が付着していた可能性はないか。 - お椀の保管場所:

複数個のお椀を準備していたとのことですが、これらのお椀はどこに、どのように保管されていたのか。ネズミが侵入しやすい場所に置かれていた可能性はないか。床に直接置かれていたり、積み重ねられていたことで、下の方のお椀にネズミが侵入しやすくなっていた可能性も考えられます。 - 準備の時間帯:

味噌汁の具材を準備したのは、いつだったのか。営業時間中だったのか、それとも閉店後や開店前だったのか。時間帯によって、ネズミの活動状況や、従業員の注意力が異なっていた可能性も考慮する必要があります。

これらの要素を詳細に検証することで、混入経路をより具体的に特定できる可能性があります。

3-2. 従業員のミス:目視確認の不徹底とその背景

すき家は、「当該従業員が提供前に商品状態の目視確認を怠ったため、異物に気付かずに提供が行われました」と説明しています。これは、従業員の個人的なミスとして処理されていますが、その背景には、より構造的な問題が存在する可能性があります。

- マニュアルの存在と徹底度:

提供前の目視確認は、すき家のマニュアルに明記されていたのか。もし明記されていたとしても、それが現場で徹底されていたのか。形骸化していた可能性はないか。 - 従業員の教育・訓練:

従業員に対して、衛生管理に関する十分な教育・訓練が行われていたのか。異物混入のリスクや、目視確認の重要性について、具体的な指導が行われていたのか。 - 労働環境:

事件が発生した時間帯は、朝の忙しい時間帯であり、従業員が十分な注意を払えない状況だった可能性も考えられます。人員不足や過重労働が、目視確認の不徹底につながった可能性はないか。 - 従業員の意識:

従業員個人の衛生意識や、異物混入に対する危機感の欠如も、要因として考えられます。

これらの点を検証することで、単なる個人のミスとして片付けるのではなく、組織的な問題として捉え、再発防止策を講じる必要があります。

3-3. 店舗の衛生環境:建物構造上の問題点とネズミ対策の不備

すき家は、「異物混入に繋がる可能性のある建物のクラックなどへの対策を講じた」とコメントしています。これは、店舗の建物自体に、ネズミが侵入しやすい隙間などがあったことを示唆しています。

- 建物の構造:

店舗の建物は、どのような構造だったのか。築年数はどれくらいだったのか。老朽化が進んでいた可能性はないか。壁、床、天井などに、ネズミが侵入できる隙間や穴はなかったか。 - 排水溝・換気扇などの設備:

排水溝や換気扇、通気口などは、ネズミの侵入経路となりやすい場所です。これらの設備に、不備はなかったか。排水管が破損していたり、排水口の蓋が適切に閉まっていなかったり、換気扇のフィルターが破損していたりする可能性はないか。 - 周辺環境:

店舗の周辺環境は、ネズミの生息状況に影響を与える可能性があります。近くにゴミ捨て場や飲食店が多いなど、ネズミが繁殖しやすい環境だった可能性はないか。 - ネズミ駆除の実施状況:

定期的なネズミ駆除が行われていたのか。駆除業者による点検や駆除作業は、適切に行われていたのか。

これらの点を詳細に調査することで、店舗の衛生環境における問題点を明らかにし、具体的な改善策を講じる必要があります。

3-4. すき家本部の管理体制:フランチャイズ店舗への指導・監督の不徹底

今回の事件は、すき家本部(ゼンショーホールディングス)のフランチャイズ店舗に対する管理体制の問題も浮き彫りにしました。

- 衛生管理マニュアルの統一性:

すき家本部が作成した衛生管理マニュアルは、全国の店舗で統一された内容だったのか。フランチャイズ店舗に対しても、本部直営店と同レベルの衛生管理が求められていたのか。 - 店舗への指導・監督:

すき家本部は、フランチャイズ店舗に対して、定期的な衛生管理の指導・監督を行っていたのか。抜き打ち検査や監査は実施されていたのか。 - 問題発生時の対応:

フランチャイズ店舗で問題が発生した場合、すき家本部はどのような対応を取ることになっていたのか。今回の事件では、本部への報告は迅速に行われたのか。

フランチャイズ経営においては、本部と加盟店との連携が不可欠です。今回の事件を教訓に、すき家本部は、フランチャイズ店舗に対する管理体制を強化し、再発防止に努める必要があります。

すき家が発表したネズミ混入の理由と原因、その経緯

すき家は、今回のネズミ混入の原因について、公式発表で以下のように説明しています。

- 調理過程の問題: 味噌汁の具材は、お椀に複数個まとめて事前に準備されている。

- 混入経路: 事前準備の段階で、そのうちの1つのお椀の中に、ネズミが混入したと考えられる。

- 確認不足: 当該従業員は、味噌汁を提供する前に、商品の状態を目視で確認することを怠った。

- 監視カメラの映像: 監視カメラの映像を確認した結果、味噌汁が入った鍋にネズミが混入している様子は見られなかった。

しかし、この説明に対しては、多くの人々が疑問を抱いています。特に、以下の点については、さらなる詳細な説明が必要であると考えられます。

- 事前準備の方法: 事前に具材を入れたお椀は、どのように保管されていたのか。ラップや蓋などはされていなかったのか。

- ネズミの侵入経路: ネズミは、どのようにして店舗内に侵入し、お椀の中に入り込んだのか。店舗の構造上の問題はなかったのか。

- ネズミの状態: 発見されたネズミは、どのような状態だったのか。死後硬直は始まっていたのか。

- 従業員の確認不足: なぜ従業員は、目視確認を怠ってしまったのか。当時の店舗の状況は、忙しかったのか。

これらの疑問に対して、すき家は更なる情報開示を行い、説明責任を果たす必要があります。

すき家の対応と再発防止策:具体的な内容とその評価

すき家は、事件発生後、以下の対応を行ったと発表しています。

- 当該店舗の即時一時閉店: 事件発生後、直ちに店舗の営業を一時停止。

- 徹底的な衛生検査の実施: 専門業者による衛生検査を実施し、店舗内の清潔さを確認。

- 建物構造の修繕: ネズミの侵入経路となり得る、建物のクラック(ひび割れ)などの修繕を実施。

- 従業員への再教育: 商品提供前の目視確認など、衛生管理に関する従業員教育を徹底。

- 保健所への相談と連携: 発生当日に所管の保健所に相談し、指示を仰ぎ、連携して対応。

- 保健所による現地確認: 発生2日後、保健所による現地確認を受け、営業再開の許可を得る。

さらに、今後の再発防止策として、以下の取り組みを行うとしています。

- 全国店舗への指示徹底: 全国のすき家店舗に対し、異物混入を防ぐための提供前の目視確認を徹底するよう指示。

- 定期的な店舗構造チェック: 店舗のクラック(ひび割れ)確認を四半期ごとに実施(2024年1月から開始)。

- 害獣対策の強化: 害虫や害獣の侵入について、専門家を交えてさらに研究と対策を進める。

これらの対応は、一定の評価ができるものの、以下の点については、今後の改善が期待されます。

- 具体的な清掃マニュアルや衛生管理体制の開示

- 従業員の労働環境の改善による確認ミスの防止

- 第三者機関による定期的な衛生監査の導入

ネット上の反応と様々な意見

この事件は、インターネット上でも大きな話題となり、様々な意見が飛び交いました。ここでは、すき家が発表したネズミ混入の経緯に対して主な意見を整理し、その背景にある問題を考察します。

- 事前に用意された具材が入った器にネズミが混入したという説明は不自然。あの大きさのネズミであれば、重さで気づくはずだ、という意見。これは、すき家の説明に対する根本的な疑問を呈しており、多くの人が共有する疑念です。

- 鳥取南吉方店は24時間営業であり、メンテナンスと従業員教育の徹底が必要であるという指摘。24時間営業の店舗では、清掃や従業員の休憩時間が限られるため、衛生管理が疎かになりがちです。この意見は、24時間営業の店舗における衛生管理の難しさを示唆しています。

- 飲食店での異物混入はあり得ることだが、すき家のイメージは悪化した。従業員教育が不十分ではないか、という懸念。これは、今回の事件が、すき家のブランドイメージに大きな打撃を与えたことを示しています。

- すき家が事実を認めたのだから、ネズミ混入は事実。しかし、Googleの口コミが掲載されるまで公式発表が遅れたことに対する疑問。これは、企業の情報公開のあり方に対する問題提起です。

- 「当該客以外には提供されていない」と言い切れる理由が不明。お椀にネズミが入り込んで死ぬ状況は考えにくい、という指摘。これは、すき家の説明に対する矛盾点を突いており、多くの人が抱く疑問を代弁しています。

- 過去にすき家で、タレが多すぎるうな丼や、具がない朝食など、あり得ないトラブルを経験。組織的な問題があるのではないか、という懸念。これは、今回の事件が、すき家全体のオペレーションや従業員教育の問題を示唆している可能性を示しています。

- 異物混入は仕方ない面もあるが、丸ごと一匹は気づくはず。企業としての対応に問題がある、という批判。これは、すき家の事後対応の不十分さを指摘しています。

- すき家は以前から清掃が行き届いていない印象があった、という個人的な経験に基づく意見。これは、今回の事件が、一部の店舗における日頃の衛生管理の問題を露呈させた可能性を示唆しています。

- お椀にネズミの死骸が混入するとは考えにくい。鍋に混入していたのではないか、という推測。これは、多くの人が抱く、より合理的な可能性を示唆しています。

- 被害に遭われた方が、今後味噌汁を美味しく食べられないのではないかと心配する、共感の声。これは、今回の事件が、被害者の心に深い傷を残したことを示しています。

これらの意見を総合的に見ると、今回の事件は、単なる異物混入事故ではなく、すき家の衛生管理体制、従業員教育、情報公開のあり方など、様々な問題点を浮き彫りにしたと言えます。

4. 食パン「超熟」ネズミ混入事件の詳細:敷島製パンの事例から学ぶ、食品製造におけるリスク管理

2024年5月、敷島製パンの主力商品である「超熟」からも、ネズミの一部が混入しているのが見つかりました。この事件は、食品製造における異物混入のリスクが、外食産業だけでなく、製造業においても深刻な問題であることを改めて示す事例となりました。

ここでは、敷島製パン「超熟」ネズミ混入事件の詳細な経緯、混入の理由、そして敷島製パンが取った対応について詳しく見ていきます。

4-1. 事件発生の詳細:時系列で追う敷島製パンの対応

敷島製パンへの最初の連絡は、2024年5月5日午前中に、購入者からの「異物が混入している」というメールでした。その後、5月7日午前にも、別の購入者から同様の電話連絡がありました。

敷島製パン「超熟」ネズミ混入事件の時系列

| 日時 | 出来事 |

|---|---|

| 2024年5月5日 午前中 | 購入者から「異物が混入している」とのメールが敷島製パンに届く。 |

| 2024年5月7日 午前 | 別の購入者からも「異物が混入している」との電話連絡。 |

| 2024年5月7日 | 敷島製パンは、パスコ東京多摩工場で生産された「超熟山型5枚スライス」と「超熟山型6枚スライス」の約10万4000個の自主回収を発表。 |

| 2024年5月8日 | その後の調査でこのネズミは「クマネズミ」と判明。混入していたのは、約5センチ程度のクマネズミの一部。対象商品は、関東と東北地方を中心に販売。 |

| 2024年5月22日 | 敷島製パンが調査結果を公表。混入したのは約6センチの「クマネズミ」の子どもと特定。工場の外で見つかった巣穴から、ネズミが工場内に侵入し、焼く前のパン生地に混入したと推定。自主回収の対象商品を検査した結果、細菌数は基準値を下回り、食中毒の原因となる大腸菌などは検出されなかった。 |

敷島製パンは、最初の連絡を受けてから、わずか2日で自主回収を発表するという迅速な対応を取りました。これは、消費者の安全を最優先に考えた、適切な判断であったと評価できます。

4-2. 混入商品と販売エリア:広範囲に及んだ影響

ネズミの一部が混入していたのは、以下の商品です。

- 超熟山型5枚スライス(JANコード 4901820162922)

- 超熟山型6枚スライス(JANコード 4901820357380)

これらの商品は、パスコ東京多摩工場で生産され、関東と東北地方を中心に、茨城県、群馬県、埼玉県、山梨県、新潟県、神奈川県、静岡県、千葉県、東京都、栃木県、福島県、青森県、岩手県、宮城県、山形県の1都14県で販売されていました。

自主回収の対象となったのは、約10万4000個。これは、非常に大規模な自主回収であり、敷島製パンの経済的な損失も大きかったと推測されます。しかし、消費者の安全を最優先に考え、迅速な対応を取ったことは、企業としての責任を果たす上で、重要な判断であったと言えます。

4-3. 敷島製パンが特定した混入の原因:外部からの侵入と製造工程におけるリスク

敷島製パンは、混入の理由について、以下の点を挙げています。

- 侵入経路:

工場の外で見つかった巣穴から、クマネズミの子どもが工場内に侵入した。 - 混入のタイミング:

侵入したネズミが、焼く前のパン生地に混入したと推定。 - ネズミの種類:

混入したのは、約6センチの「クマネズミ」の子ども。

敷島製パンの事例は、食品製造工場における外部からのネズミ侵入のリスクと、製造工程における異物混入の可能性を改めて示すものです。特に、焼く前のパン生地に混入したという点は、加熱処理によって菌が死滅する可能性はあるものの、消費者に与える心理的な影響は非常に大きいと言えます。

4-4. 敷島製パンの対応:迅速な自主回収と徹底した原因究明、そして再発防止策

敷島製パンは、事件発生後、以下の対応を取りました。

- 迅速な自主回収:

最初の連絡を受けてから、わずか2日で自主回収を発表。 - 徹底した原因究明:

専門家による調査を実施し、混入経路やネズミの種類を特定。 - 再発防止策の実施:

- 見つかった巣穴と工場の隙間をすべてふさいだ。

- ネズミを捕獲するためのトラップを増設。

- 監視カメラやネズミを駆除するための超音波発信機を設置。

- 情報公開:

調査結果や再発防止策を、自社のホームページ上で公表。

敷島製パンの対応は、迅速かつ徹底しており、消費者からの信頼回復に繋がる可能性が高いと評価できます。特に、原因究明と再発防止策を具体的に示し、情報公開を積極的に行った点は、他の企業にとっても参考になる事例と言えます。

5. その他のネズミ混入事例:後を絶たない食品への異物混入、その背景と対策

ネズミによる食品への異物混入は、すき家や敷島製パンに限らず、過去にも多くの事例が報告されています。これらの事例は、食品の製造・加工・販売の各段階において、ネズミ混入のリスクが常に存在することを示しています。

- 大手製菓会社の焼き菓子:

ネズミの糞が混入していたことが判明。製造工場の衛生管理体制に問題があったと指摘されています。 - 東京都内の中学校給食:

提供された給食に、ネズミの糞が混入。調理施設の老朽化や、清掃の不徹底が原因として挙げられています。 - 横浜市の一部の小学校給食:

調理機器付近でネズミの死骸が発見され、一時的に米飯の提供が中止されました。

これらの事例から、以下の共通点が見えてきます。

- 建物の老朽化:

建物が老朽化し、壁や床に隙間が生じていると、ネズミが侵入しやすくなります。 - 衛生管理の不徹底:

清掃や消毒が不十分であったり、食材の保管方法が適切でなかったりすると、ネズミが繁殖しやすい環境になります。 - 周辺環境の問題:

ゴミ捨て場や飲食店が近くにあるなど、ネズミが生息しやすい環境であることも、リスクを高めます。

これらの問題を解決するためには、以下の対策が必要です。

- 建物の定期的な点検と修繕:

建物の老朽化を防ぎ、隙間をなくすことが重要です。 - 衛生管理の徹底:

清掃、消毒、食材の適切な保管を徹底し、従業員への教育も継続的に行う必要があります。 - ネズミ駆除の専門業者との連携:

定期的な点検と駆除を依頼し、専門的な知見を取り入れることが重要です。

6. ネット上の反応:不安と不信の声、そして企業への厳しい批判 – 消費者の視点から

すき家の味噌汁ネズミ混入事件に対するネット上の反応は、非常に厳しいものでした。消費者の不安と不信感、そして企業に対する批判の声が、SNSやニュースサイトのコメント欄に溢れました。ここでは、それらの意見を分析し、消費者の視点から、この事件が提起した問題点を明らかにします。

以下は、ニュースサイトのコメント欄などに見られた意見を、報道記事風に再構成したものです。

6-1. 「気づかないはずがない」:従業員の目視確認に対する疑問と不信

「お椀の大きさと比較しても、ネズミの大きさに気づかないはずがない」「味噌汁をよそう際に、重さの違いでわかるはずだ」 – ネット上では、従業員がネズミの混入に気づかなかったことに対する疑問の声が多数上がりました。提供前の目視確認が義務付けられているにも関わらず、なぜ見過ごされたのか、その理由を問う声が相次ぎました。

6-2. 「衛生管理はどうなっているのか」:店舗の衛生状態への不安と不信感

「この店舗の厨房は、普段からどれだけ汚いのか」「ネズミが自由に出入りできるような環境だったのではないか」 – 店舗の衛生管理体制に対する不信感も、多くのコメントに見られました。

「他の客もネズミ入りの味噌汁を飲んでしまったのではないか」「食中毒の心配はないのか」など、健康被害を懸念する声も多数上がりました。

6-3. 「なぜすぐに公表しないのか」:情報公開の遅れに対する厳しい批判

「事件発生から2ヶ月も経ってから公表するなんて、隠蔽体質ではないか」「消費者のことを考えていない」 – すき家が事件発生後、約2ヶ月間も公表しなかったことに対する批判も集中しました。

「もっと早く公表していれば、被害を最小限に抑えられたのではないか」「企業の社会的責任を問う」など、厳しい意見が相次ぎました。

6-4. 「他の店舗は大丈夫なのか」:フランチャイズ全体への不安の広がり

「すき家はよく利用していたが、もう行きたくない」「他の店舗でも同じようなことが起きているのではないか」 – 今回の事件は、すき家全体のブランドイメージを大きく毀損し、消費者離れを引き起こす可能性も指摘されています。「フランチャイズ経営は、衛生管理が徹底されていないのではないか」など、フランチャイズシステム全体に対する不信感を表明する意見も見られました。

6-5. 「外食産業全体への不信感」:食の安全に対する意識の変化

「今回の事件は、外食産業全体の問題を浮き彫りにした」「外食すること自体が怖くなった」 – この事件をきっかけに、外食産業全体の衛生管理に対する不信感を抱くようになったという意見も多く見られました。「食品の安全は、消費者の健康に直結する問題。もっと厳しく管理してほしい」など、食の安全に対する意識が高まっていることを示すコメントも目立ちました。

6-6. 過去の労働環境問題との関連

「すき家は過去にも深夜のワンオペなど、労働環境問題で度々話題になっていた。今回の問題も、そうした企業体質が根本にあるのではないか」という意見も多く見受けられました。労働環境の悪さが、衛生管理の甘さに繋がっているのではないかという指摘です。

6-7.店舗による差

「店舗によって従業員の質が異なり、清潔感に差があるように感じる。以前利用していた店舗は清潔感があり、従業員の対応も良かったが、引っ越し先の近くの店舗は、食器が放置されていたり、盛り付けが雑だったりと、衛生面で不安を感じることがある」という意見もあり、店舗ごとの差を指摘する声もありました。

7.再発防止策:求められる多角的なアプローチと、消費者との信頼回復への道

今回の事件を受け、すき家は再発防止策を発表しましたが、その内容は、建物の修繕、従業員への再教育、目視確認の徹底など、基本的な対策にとどまっています。

これらの対策は、もちろん重要ですが、今回の事件が提起した問題は、より根深く、多角的なアプローチが必要です。

ここでは、すき家、そして食品業界全体が取り組むべき再発防止策について、より具体的に提言します。

7-1. ハード面の強化:物理的なネズミ対策の徹底

ネズミの侵入を防ぐためには、まず、物理的な対策を徹底する必要があります。

- 建物の隙間対策:

建物の老朽化による隙間や、配管の貫通部分など、ネズミの侵入経路となりうる箇所を徹底的に調査し、修繕する必要があります。

専門業者による定期的な点検と、継続的なメンテナンスが不可欠です。 - 排水溝・換気扇などの対策:

排水溝には、ネズミが侵入できない構造の蓋を設置し、定期的な清掃を行う必要があります。

換気扇や通気口には、フィルターを設置し、破損がないか定期的に点検する必要があります。 - 食材保管方法の見直し:

食材は、密閉容器に入れ、床から離れた場所に保管するなど、ネズミがアクセスできないようにする必要があります。

冷蔵庫の適切な温度管理も重要です。 - 店舗設計の見直し:

ネズミが侵入しにくい、清掃しやすい店舗設計を検討する必要があります。

例えば、厨房と客席の間に仕切りを設けたり、床材を清掃しやすい素材に変更したりするなどの対策が考えられます。

7-2. ソフト面の強化:衛生管理体制の抜本的な見直し

物理的な対策だけでなく、衛生管理体制の抜本的な見直しも不可欠です。

- 従業員教育の徹底:

衛生管理に関する知識と意識を高めるための教育を、継続的に行う必要があります。

異物混入のリスクや、目視確認の重要性だけでなく、ネズミの生態や習性、駆除方法など、専門的な知識も習得させるべきです。 - チェック体制の強化:

目視確認だけでなく、複数人によるチェック体制を導入するなど、確認漏れを防ぐ仕組みを作る必要があります。

チェックリストを作成し、記録を残すことも重要です。 - ネズミ駆除の専門業者との連携:

定期的な点検と駆除を依頼し、専門的な知見を取り入れることが重要です。

駆除業者からのアドバイスを参考に、店舗の衛生管理体制を改善していく必要があります。 - 内部監査の実施:

本部による定期的な内部監査を実施し、各店舗の衛生管理状況を厳しくチェックする必要があります。

抜き打ち検査も効果的です。 - 情報公開の徹底:

問題が発生した場合、速やかに情報を公開し、消費者の不安を軽減するよう努める必要があります。

再発防止策や、その後の改善状況についても、積極的に情報公開していくべきです。 - 食品衛生責任者の配置と役割の明確化:

食品衛生責任者を必ず配置し、その責任と権限を明確にする必要があります。

食品衛生責任者は、衛生管理計画の作成、従業員への指導、衛生状態の点検など、店舗の衛生管理全般に責任を持つべきです。

7-3. 店舗環境の改善:従業員の労働環境と意識改革

従業員の労働環境が劣悪であると、衛生管理がおろそかになる可能性があります。

- 適切な人員配置:

繁忙時間帯には十分な人員を配置し、従業員一人ひとりの負担を軽減する必要があります。 - 労働時間の管理:

過重労働を防ぎ、従業員が十分な休息を取れるようにする必要があります。 - 従業員の意識改革:

衛生管理は、自分の仕事の一部であるという意識を、従業員一人ひとりに持たせる必要があります。

そのためには、経営者や管理職が率先して、衛生管理の重要性を示し、従業員のモチベーションを高める努力が必要です。

7-4. 消費者とのコミュニケーション:信頼回復への取り組み

今回の事件で失われた消費者からの信頼を回復するためには、企業側からの積極的な情報発信と、消費者とのコミュニケーションが不可欠です。

- ホームページやSNSでの情報発信:

再発防止策の進捗状況や、衛生管理に関する取り組みについて、定期的に情報を発信する必要があります。 - お客様相談室の充実:

消費者からの問い合わせや意見に、丁寧かつ迅速に対応できる体制を整える必要があります。 - 消費者との対話の機会:

意見交換会やアンケート調査などを実施し、消費者の声に耳を傾ける機会を設けることも有効です。

7-5. フランチャイズ本部としての責任:加盟店への指導・監督の強化

今回の事件は、フランチャイズ本部であるゼンショーホールディングスの管理責任も問われる問題です。

フランチャイズ店舗の衛生管理は、本部が責任を持って指導・監督する必要があります。

- 統一された衛生管理マニュアルの作成と徹底:

全店舗で共通の衛生管理マニュアルを作成し、遵守を徹底させる必要があります。

マニュアルは、定期的に見直し、最新の情報に基づいて更新していく必要があります。 - 加盟店への定期的な監査:

本部による定期的な監査を実施し、加盟店の衛生管理状況を厳しくチェックする必要があります。

抜き打ち検査も効果的です。 - 研修制度の充実:

加盟店のオーナーや従業員に対して、衛生管理に関する研修を定期的に実施する必要があります。

研修内容は、座学だけでなく、実習形式を取り入れるなど、実践的な内容にするべきです。 - 問題発生時の迅速な対応:

加盟店で問題が発生した場合、本部が迅速に対応し、適切な指示を出す必要があります。

情報共有体制を整備し、本部と加盟店が連携して問題解決にあたることが重要です。

8.まとめ:信頼回復への道のりは長く、しかし、食の安全を守るために

すき家の味噌汁ネズミ混入事件は、食品を提供する企業にとって、衛生管理の徹底がいかに重要であるかを改めて示す事例となりました。

この事件は、すき家だけでなく、食品業界全体、そして消費者自身にも、多くの課題を提起しています。

すき家は、今回の事件を真摯に受け止め、再発防止策を徹底するとともに、失われた信頼を回復するための努力を続ける必要があります。

それは、決して容易な道のりではありませんが、食の安全を守り、消費者の安心を確保するためには、避けて通れない道です。

消費者もまた、外食産業における衛生管理に関心を持ち、情報を適切に判断する力を養うことが求められます。

食品の安全は、企業任せにするのではなく、消費者自身も積極的に関わっていくべき問題です。

今回の事件を教訓に、企業、行政、そして消費者が一体となって、より安全な食環境を構築していくことが、今後の課題と言えるでしょう。

食品衛生法の改正や、HACCP(危害要因分析・重要管理点)の導入など、近年、食品の安全性を確保するための法制度や管理手法は進化しています。しかし、制度や手法がいくら優れていても、それを運用する人間の意識が伴わなければ、真の安全性は確保できません。

今回の事件は、食品を提供する企業に対し、改めて原点に立ち返り、衛生管理の基本を徹底することの重要性を教えています。

それは、単にマニュアルを整備したり、チェックリストを作成したりするだけでなく、従業員一人ひとりの意識改革、そして企業文化の変革を伴う、長期的な取り組みです。

コメント