2025年3月現在、大手牛丼チェーン「すき家」を揺るがしたネズミ混入事件は、未だに多くの人々の関心を集めています。2024年1月、鳥取県鳥取市にある「すき家鳥取南吉方店」で提供された味噌汁から、ネズミの死骸が発見されるという、衝撃的な出来事がありました。この事実は、なぜ2ヶ月もの間、公にされなかったのでしょうか。本記事では、事件発生から公表までの詳細な経緯を追い、すき家が公表を遅らせた理由、その背景にある企業体質、そして今後の対応について、徹底的に検証していきます。

読者の皆様へ: この記事は、「すき家がネズミ混入を黙っていたのはなぜ?公表しなかった理由は?」という疑問に対し、明確な答えを提供することを目指しています。詳細な情報と多角的な視点からの考察を通じて、事件の真相に迫り、読者の皆様の不安や疑問を解消できるよう努めます。

1. すき家ネズミ混入事件の全貌:時系列で詳細に振り返る

すき家で起きたネズミ混入事件について詳細を把握するために時系列で情報を整理します。発生から公表までの流れを克明に記録し、問題の重大性を明らかにします。

1.1. 衝撃の告発:Googleレビューが発端、そしてSNSで拡散

2024年1月下旬、すき家鳥取南吉方店に対する、ある利用客からのGoogleレビューが、この事件の発端となりました。その内容は、飲食業界全体を震撼させるものでした。

- 投稿内容(要約):

「1月21日に、たまかけ朝食を注文したところ、提供された味噌汁の中にネズミの死骸が混入しているのを発見しました。この事態は到底許容できるものではなく、直ちに保健所とすき家の本社に連絡を入れました。この一件以来、食欲が全く湧きません。」 - 添付画像:

投稿には、証拠として、ネズミと思われる異物が浮かんでいる味噌汁の写真が添付されていました。この画像は、見る者に強い衝撃を与え、事態の深刻さを物語っていました。

この投稿は、当初、インターネット上の一部でのみ共有され、真偽不明の情報として扱われていました。しかし、3月下旬に入り、この投稿がSNS上で爆発的に拡散されたことで、一気に社会的な注目を集めることになります。多くの人々が、この信じがたい事実に衝撃を受け、様々な意見や憶測が飛び交いました。

1.2. すき家の対応:事実確認と遅すぎる公表、その間の動き

利用客からの告発、そしてSNS上での炎上を受け、すき家はどのような対応を取ったのでしょうか。時系列で詳細に見ていきます。

- 2024年1月21日午前8時頃:

- すき家鳥取南吉方店において、顧客から従業員に対し、提供された味噌汁に異物(ネズミ)が混入しているとの指摘がありました。

- 店舗の従業員は、顧客の指摘を受け、直ちに提供された味噌汁を目視で確認。その結果、異物がネズミの死骸であることを確認しました。

- 同日、被害に遭われた顧客は、すき家の本社お客様相談室(または同様の窓口)に電話で連絡。本社の担当者は、電話口で顧客に対し、謝罪の言葉を述べました。

- 2024年3月22日:

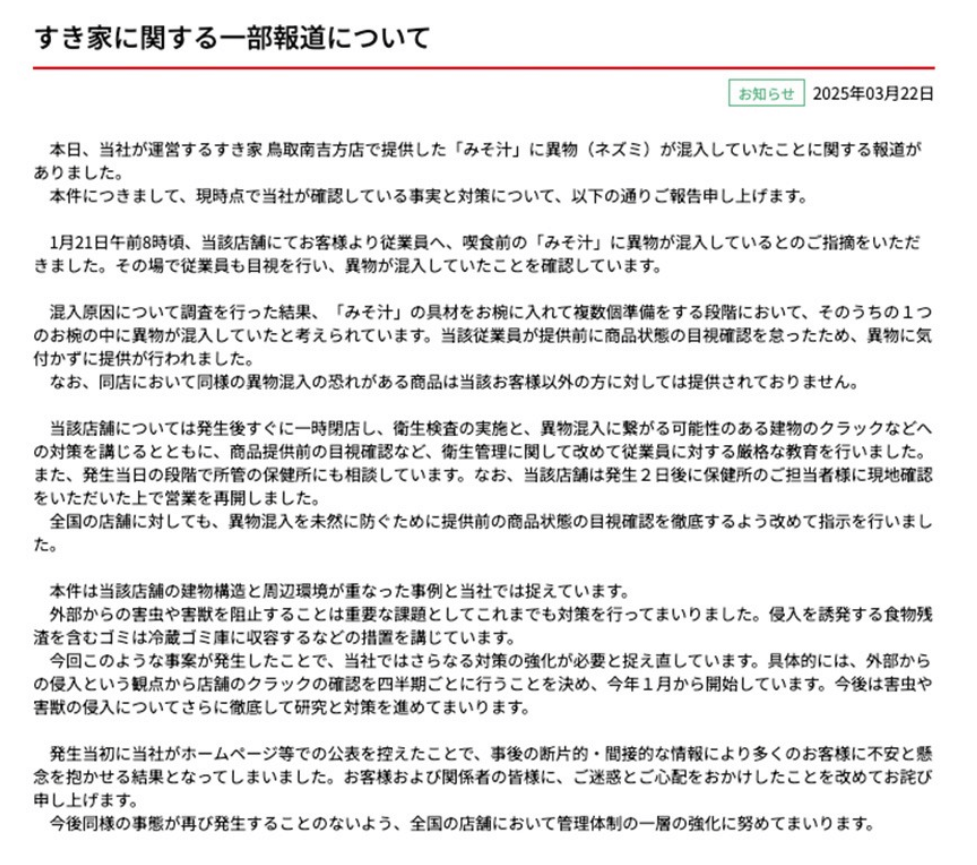

- NEWSポストセブンからの問い合わせ、および、SNS上での批判の高まりを受け、すき家はついに公式ホームページ上で、このネズミ混入事件について、事実であることを認めました。

- 同時に、すき家は謝罪文を掲載。「発生当初に当社がホームページ等での公表を控えたことで、事後の断片的・間接的な情報により多くのお客様に不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました」と、公表が大幅に遅れたことについて釈明しました。

すき家は、事件発生から公表まで、実に2ヶ月もの時間を要しました。この間の動きについて、詳細な情報は明らかにされていません。しかし、この対応の遅さは、多くの人々に不信感を抱かせ、企業としての責任を問う声が強まる要因となりました。

1.3. 被害者とのやり取り:詳細不明、深まる謎

NEWSポストセブンは、すき家に対し、被害者とのやり取りについて取材を申し込みました。しかし、すき家からの回答は、事件の真相解明には程遠いものでした。

- すき家は、事件発生当日、被害者から電話で連絡を受け、担当者が謝罪したことを認めました。

- 店舗では、従業員がその場で異物を確認し、被害者に対して謝罪したことも明らかにしました。

- しかし、被害者とのその後の具体的なやり取りについては、「お客様との個別のやりとりに関しては詳細を控えさせていただきます」と回答し、詳細な説明を避けました。

この回答は、被害者への対応が適切であったのか、補償は行われたのかなど、多くの疑問を残すものでした。情報公開を拒むすき家の姿勢は、事件の真相解明を求める人々にとって、不信感をさらに深める結果となりました。

2. なぜ隠蔽されたのか?公表遅延の理由を徹底分析

すき家がネズミ混入を黙っていたのはなぜ?公表しなかった理由は? この疑問は多くの人が抱いた疑問でしょう。ここでは、その理由を徹底的に分析します。

2.1. 事実確認と社内処理の遅れ:企業の説明と矛盾点

すき家は、公表が遅れた理由として、「事実関係の確認や社内での対応に時間を要した」可能性を示唆しています。しかし、この説明には、多くの矛盾点が見られます。

- 店舗での迅速な異物確認:

店舗での異物確認は、顧客からの指摘があった直後、つまり提供されたその場で行われています。従業員が目視で確認し、ネズミの死骸であることを特定しています。この時点で、事実確認は完了していると言えるでしょう。 - 本社への即時連絡:

被害に遭われた顧客は、事件発生当日、つまり1月21日の午前中に、すき家の本社に電話で連絡を入れています。この連絡により、本社も事件の発生を即座に把握していたことになります。 - 保健所への連絡の存在:

当初のGoogleレビューの書き込みや、後の報道から、すき家、もしくは被害者が保健所へ連絡していた事実が判明しています。

これらの対応は外部機関を巻き込むものであり、事実確認をより確実なものとする行動です。

これらの事実を総合的に考えると、事実確認に2ヶ月もの時間を要したとは、到底考えられません。社内処理の遅れについても、公表を遅らせる正当な理由としては、極めて不十分であると言わざるを得ません。

2.2. 風評被害・イメージ悪化への懸念:隠蔽体質という批判

ネズミの死骸が食品に混入していたという事実は、消費者にとって極めて不快であり、食の安全に対する信頼を大きく揺るがすものです。特に、すき家は全国に約2000店舗を展開する大手牛丼チェーンであり、この事件が広く知れ渡れば、企業イメージに深刻なダメージを与える可能性がありました。

- 甚大なイメージダウンの可能性:

ネズミ混入は、食中毒などの健康被害だけでなく、企業の衛生管理体制に対する疑念を招きます。消費者の信頼を失墜させ、客足が遠のくことは避けられません。株価への影響も懸念されます。 - ネット上での批判:

「イメージダウンを恐るあまりに内々でなんとか対応してしまおうとしていたのではないか」という意見が、インターネット上では多数見受けられました。公表の遅れは、すき家が問題を隠蔽しようとしたのではないかという疑念を招き、企業体質そのものへの批判を強める結果となりました。これは、企業にとって長期的な信頼失墜につながる可能性があります。

企業が風評被害を恐れるのは当然のことです。しかし、問題の隠蔽は、短期的には風評被害を抑えられるかもしれませんが、長期的には企業の信頼を失墜させ、より大きなダメージをもたらす可能性があります。

2.3. 公表の必要性に対する認識不足:顧客軽視という批判

すき家は、今回の事件について、「事後の断片的・間接的な情報により多くのお客様に不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました」と謝罪しています。この発言から、すき家が当初、異物混入の事実を公表することの重要性や、情報公開の遅れがもたらすリスクを、十分に認識していなかったことが推察できます。

- リスク認識の甘さ:

すき家は、事件発生当初、公表することによる風評被害を過大に評価し、公表しないことによるリスクを過小評価していた可能性があります。情報公開の遅れは、かえって事態を悪化させ、消費者の不信感を増大させる結果となりました。 - 顧客対応の軽視:

公表の遅れは、顧客への情報提供や不安解消よりも、企業側の都合(風評被害の抑制)を優先した結果と受け止められかねません。このような顧客軽視の姿勢は、顧客との信頼関係を著しく損なうものであり、長期的な視点で見ると、企業にとって大きな損失となる可能性があります。

食品を提供する企業にとって、食の安全は何よりも優先されるべき事項です。問題が発生した場合には、迅速かつ正確な情報公開を行い、顧客の不安を解消する努力を怠ってはなりません。

2.4. その他の理由:憶測を呼ぶ不透明な対応と深まる謎

上記以外にも、公表遅延の理由として考えられる要因がいくつかあります。

- 公表のタイミング:

すき家は、公表の最適なタイミングを計っていた可能性も考えられます。しかし、2ヶ月という期間は、一般的に見て、あまりにも長すぎると言わざるを得ません。社会的な影響や消費者の不安を考慮すれば、もっと早い段階での公表が求められるべきでした。 - 隠蔽の意図:

一部のネットユーザーは、すき家が意図的に問題を隠蔽しようとしたのではないかと疑っています。確たる証拠はありませんが、公表の遅れや、情報公開に対する消極的な姿勢は、そのような疑念を抱かせるに十分なものでした。 - フランチャイズの問題:

今回の事件は、フランチャイズ店舗で発生しました。フランチャイズ契約の場合、本部と加盟店の間の責任分担や情報共有が複雑になることがあります。今回の事件において、本部の対応の遅れや、責任の所在についての疑問も提起されています。

これらの要因が複合的に絡み合い、今回の公表遅延につながった可能性も否定できません。しかし、いずれにしても、すき家の対応は、情報公開の原則に反するものであり、企業としての責任を問われるべきものです。

3. ネット上の反応:怒り、不信、そして食の安全への不安の声

このネズミ混入事件は、インターネット上で大きな波紋を呼びました。消費者の生の声は、企業に対する厳しい批判、そして外食産業全体への不信感を示すものでした。

3.1. 「ありえない」「気持ち悪い」…怒りの声、続々

ネズミの死骸が味噌汁に混入していたという事実に、多くの人々が強い嫌悪感と怒りを表明しました。

- 「寸胴にネズミ」の衝撃:

あるユーザーは、「お椀にネズミが入っていたとは考えにくい。作り置きの味噌汁の寸胴にネズミが入り込み、それがお椀に注がれたのではないか。事件当日、味噌汁を食べた全ての客が、ネズミのエキス入りの味噌汁を飲んでしまった可能性がある」という趣旨の投稿をしました。この投稿は、多くの人々に共有され、大きな反響を呼びました。 - 外食への恐怖:

別のユーザーは、「自分もチェーン店の丼屋で食事をした際、味噌汁にゴキブリが入っていた経験がある。店員に文句を言ったが、味噌汁を取り換えてくれただけだった。しかし、寸胴の中にゴキブリが入っていたのだから、取り換えた味噌汁にもゴキブリのエキスが溶け込んでいるはずだ」という体験談を投稿しました。 - 従業員の意識を問題視:

「店員の仕事ぶりを見ていると、完全なやっつけ仕事で、商品に目を配っていない」といった、従業員の意識の低さを指摘する声もありました。

3.2. 「信用できない」「隠蔽体質」…不信感の声が多数

事件発生から公表までの2ヶ月間、すき家が沈黙を続けたことに対し、多くの人々が不信感を抱きました。

- 公式発表の遅さを批判:

あるユーザーは、「すき家が事実を認めたからには、ネズミ混入は事実なのだろう。しかし、店員がその場で異物を確認し、Googleレビューにも投稿されていたのに、公式発表がこれほど遅れたのは、あまりにも不自然だ。企業イメージの悪化を恐れて、問題を隠蔽しようとしたのではないか」という意見を投稿しました。 - 全店舗への不信感:

別のユーザーは、「この店でネズミが出たということは、他の店でも同じようなことが起きている可能性があるのではないか」という不安を表明しました。

3.3. 「外食できない」「トラウマ」…食の安全への不安の声

この事件は、外食産業全体の安全性に対する信頼を大きく揺るがしました。

- トラウマになる:

「この時期に当該店舗で味噌汁を喫食した人は、気持ち悪くて仕方ないと思う。これはトラウマになる」という、被害者への共感の声が多く見られました。 - 外食産業への警鐘:

「冷静な対応で写真を撮ってネットに上げるなんてすごい。今回は極端な例だが、外食産業に警鐘を鳴らすことになった」という意見もありました。 - 衛生管理への疑問:

「ネズミの糞の方が遥かに危険だし不衛生だ。それを考えたら相当数のネズミの糞入り味噌汁を飲んだ人が居るはずだ。」という意見や、「年中無休24時間チェーンだと原則として閉店日が無いので、時間を掛けて清掃や殺虫などの作業ができないことが原因」という意見など、外食産業の衛生管理体制に対する疑問の声も多く上がりました。

3.4. その他の意見:多岐にわたる意見

その他にも様々な意見がありました

- 異物混入の可能性:

「すき家の味噌汁は具と汁が別で、具を入れたケースの中にネズミが潜り込んで死んでいた可能性もある」という意見や、 - 店舗改装に関する情報:

「この店は来週から閉店して改装するらしい」という情報、 - 他チェーン店との比較:

「すき家の厨房内は清掃が行き届いていない。マクドナルドや吉野家は清潔にされている」といった意見もありました。

これらの意見は、この事件が単なる異物混入事件にとどまらず、外食産業全体の構造的な問題や、企業の社会的責任に対する関心の高まりを示しています。

4. すき家の今後の対応と企業責任:信頼回復への道

この事件は、すき家にとって、企業としての信頼を大きく揺るがす事態となりました。失われた信頼を回復するためには、どのような対応が必要なのでしょうか。そして、企業としての責任をどのように果たすべきなのでしょうか。

4.1. 徹底的な原因究明と再発防止策の実施:具体的に

すき家は、まず、今回の事件の原因を徹底的に究明し、実効性のある再発防止策を策定・実施する必要があります。

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 原因究明 |

|

| 再発防止策 |

|

4.2. 被害者への誠実な対応と補償:透明性確保が重要

すき家は、被害者に対し、誠実な対応と適切な補償を行う必要があります。しかし、すき家は、被害者とのやり取りの詳細を明らかにしておらず、情報公開の姿勢に疑問が残ります。

- 被害者との対話: 被害者の精神的な苦痛や、今後の食生活への影響を十分に考慮し、個別の状況に応じた、きめ細やかな対応が求められます。

- 補償内容の明確化: 金銭的な補償だけでなく、必要に応じて、医療機関の紹介やカウンセリングの提供なども検討すべきです。

- 情報公開: 被害者への対応状況について、個人情報を保護しつつ、可能な限り情報を公開し、透明性を確保することが重要です。

4.3. 情報公開の徹底と透明性の確保:隠蔽体質からの脱却

すき家は、今回の事件に関する情報を、迅速かつ正確に公表する必要があります。しかし、事件発生から公表まで2ヶ月を要したこと、そして、被害者とのやり取りの詳細を明らかにしていないことから、すき家の情報公開に対する姿勢には、疑問が残ります。

- 情報公開の内容: 事件の経緯、原因究明の結果、再発防止策、被害者への対応など、すべての情報を、速やかに、かつ正確に公表する必要があります。

- 隠蔽の禁止: 隠蔽や情報操作は、消費者の不信感をさらに増大させるだけでなく、企業の社会的評価を著しく低下させます。

- 継続的な情報公開: 今後の取り組みについても、定期的に情報公開を行い、透明性を確保する必要があります。ウェブサイトやSNSなどを活用し、積極的に情報発信を行うことが求められます。

4.4. 企業風土の改革とコンプライアンス意識の向上:全社的な取り組み

今回の事件は、すき家の企業風土やコンプライアンス意識の低さが露呈した結果とも言えます。企業体質そのものを改善しなければ、同様の問題が再発する可能性があります。

- リーダーシップの発揮: 経営トップが率先して、食の安全と顧客の信頼を最優先に考える企業風土を醸成する必要があります。

- 従業員教育: 全従業員に対し、コンプライアンス意識向上のための研修や教育を、継続的に実施する必要があります。

- 内部通報制度: 従業員が、問題を発見した場合に、安心して相談できる窓口を設置し、適切に機能させる必要があります。

4.5. 消費者との信頼関係の再構築:失われた信頼の回復へ

失われた信頼を回復するためには、長期的な視点での取り組みが必要です。一朝一夕に信頼を取り戻すことはできません。

- 安全・安心な食の提供: これは、最も基本的な取り組みであり、継続して徹底する必要があります。

- 顧客の声への傾聴: 顧客の声に真摯に耳を傾け、誠実な対応を続けることが重要です。お客様相談室の機能を強化し、顧客からの意見や要望を、商品開発やサービス改善に活かす体制を構築する必要があります。

- 社会貢献活動: 地域社会との連携や、食育活動への参加など、社会貢献活動を通じて、信頼回復に努めることも有効な手段です。

5. まとめ:食の安全と情報公開の重要性、企業に求められるもの

すき家のネズミ混入事件は、食品を提供する企業にとって、食の安全と情報公開が、いかに重要であるかを改めて示す事例となりました。この事件を教訓とし、企業は以下の点を徹底する必要があります。

- 食の安全の最優先: 企業は、常に食の安全を最優先に考え、衛生管理を徹底しなければなりません。これは、企業の存続に関わる最も重要な課題です。

- 迅速かつ正確な情報公開: 問題が発生した場合には、隠蔽することなく、迅速かつ正確な情報公開を行い、誠実に対応することが求められます。これは、消費者の信頼を得るために不可欠な要素です。

- 顧客との信頼関係の構築: 顧客との信頼関係を構築し、維持するためには、日頃からの誠実な対応と、継続的なコミュニケーションが重要です。

- 企業倫理の確立: 法令遵守だけでなく、高い倫理観を持って事業活動を行うことが、企業の持続的な成長につながります。

この事件は、私たち消費者にとっても、食の安全について改めて考える良い機会となりました。私たちは、企業に対し、より高いレベルの安全管理と情報公開を求めるとともに、私たち自身も、食の安全に関する知識を深め、賢明な選択をする必要があります。

コメント