2020年初頭、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的なパンデミックは、日本国内でも深刻なマスク不足を引き起こしました。この混乱に乗じ、通信販売会社「夢グループ」が起こしたマスク販売に関する不適切な表示は、景品表示法違反として大きな社会問題となりました。本記事では、夢グループのマスク事件の全貌を明らかにし、社長逮捕の可能性、さらにはタレント中居正広さんの発言まで、多角的に深掘りしていきます。

消費者庁からの高額な課徴金納付命令、過去の背任事件、そして社長である石田重廣氏と歌手保科有里さんとの関係性など、複雑に絡み合う要素を一つずつ丁寧に解き明かし、夢グループという企業の実態に迫ります。また、なぜ夢グループが度重なる問題にもかかわらず事業を継続できているのか、そのビジネスモデルの秘密についても考察します。

1. 夢グループのマスク事件の真相:景品表示法違反(有利誤認表示)とは?

夢グループのマスク事件とは具体的に何が問題だったのか?消費者庁が問題視した景品表示法違反(有利誤認表示)の内容を詳細に解説します。

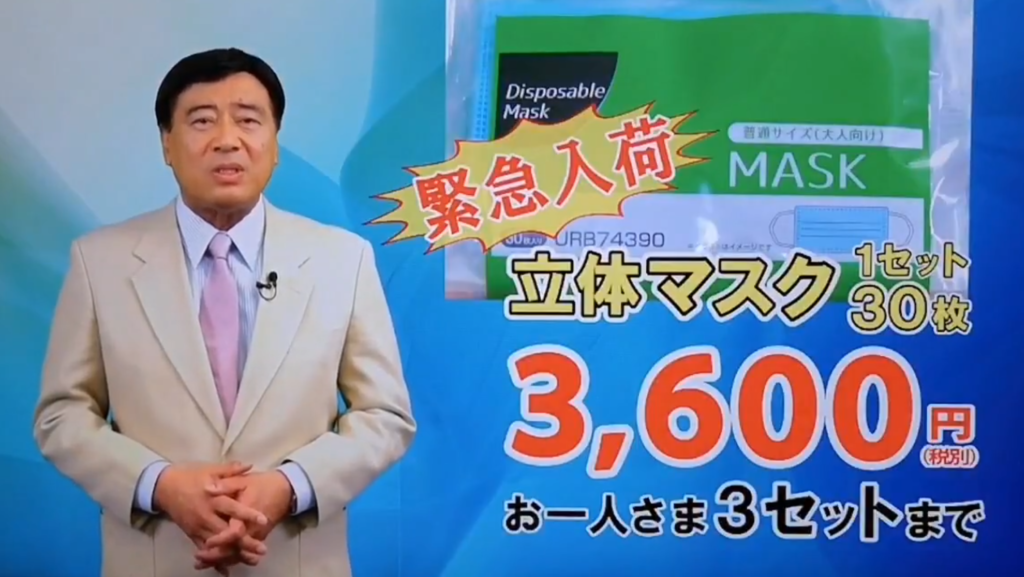

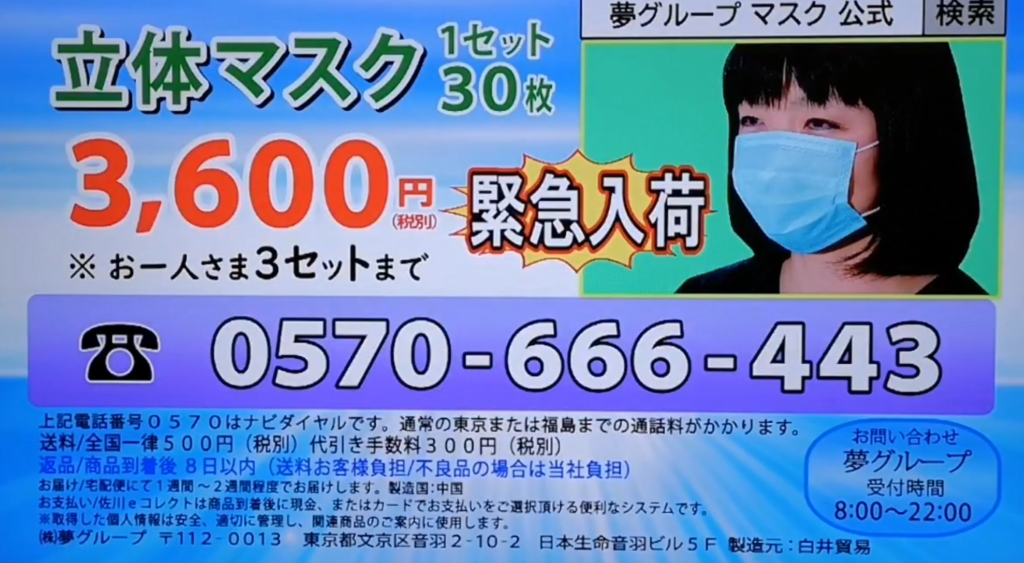

2020年3月から4月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大は、日本全国で深刻なマスク不足を引き起こしました。一般の店舗ではマスクが手に入りにくくなり、多くの人々が不安を抱えていました。そのような状況下で、夢グループは、新聞広告を媒体として「立体マスク30枚セット」を3600円で販売するという広告を掲載しました。

広告には「本日の広告の有効期限5日間」と記載されており、あたかもこの期間内に限り、特別価格で購入できるかのような印象を与えていました。しかしながら、実際にはこの価格には送料や代金引換手数料が含まれていませんでした。これらの追加費用については、広告内の非常に小さな文字で記載されているのみで、多くの消費者は見落としてしまう可能性がありました。

1.1. 消費者庁による「有利誤認表示」の認定

消費者庁は、夢グループの広告表示を詳細に調査した結果、これが景品表示法に違反する「有利誤認表示」に該当すると認定しました。景品表示法は、消費者を不当な表示から保護し、公正な競争を促進するための法律です。「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格、その他の取引条件について、実際のものよりも、または競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指します。

具体的には、以下の点が問題視されました。

- 「3600円」という価格表示が、送料や手数料を含まない価格であることを明確に示していなかったこと。

- 「5日間限定」という表示が、実際には長期間にわたって同様の広告が継続されていたこと。

- 追加費用に関する記載が、非常に小さな文字で、目立たない場所に記載されていたこと。

これらの表示は、消費者が商品価格を誤認し、実際よりも安い価格で購入できると錯覚させる可能性が高いと判断されました。消費者庁は、このような不当な表示が、消費者の自主的かつ合理的な商品選択を妨げ、公正な競争を阻害すると結論付けました。

1.2. 景品表示法の詳細解説

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を保護するための重要な法律です。この法律の目的と主な規制内容を詳しく見ていきましょう。

目的:

- 消費者の利益を保護すること。

- 商品やサービスの品質、内容、価格などについて、消費者に誤解を与えるような不当な表示を規制すること。

- 事業者の公正な競争を確保すること。

主な規制内容:

- 不当表示の禁止:

- 優良誤認表示:商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示、または事実に反して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示を禁止します。

- 有利誤認表示:商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示を禁止します。

- その他誤認されるおそれのある表示:上記以外にも、一般消費者に誤認されるおそれのある表示(例えば、原産国、製造方法、効能効果など)を禁止します。

- 景品類の制限及び禁止:過大な景品類の提供を制限・禁止し、公正な競争を確保します。

- 事業者及び事業者団体の責務:事業者は、不当な表示や景品類の提供を行わないようにするための体制整備など、必要な措置を講じなければなりません。

夢グループのケースでは、特に「有利誤認表示」が問題となりました。消費者が「3600円でマスクが購入できる」と誤解し、実際には追加費用が必要であることを認識しづらい表示であったことが、景品表示法違反と判断された理由です。

1.3. 課徴金制度について

景品表示法に違反した場合、消費者庁は違反事業者に対し、課徴金納付命令を出すことができます。これは、不当な表示によって得た利益を国庫に納付させる制度であり、金銭的な制裁を課すことで、違反行為の抑止と再発防止を図るものです。

課徴金の額は、違反行為の対象となった商品やサービスの売上額に、一定の率(原則として3%)を乗じて算出されます。ただし、違反事業者が中小企業である場合や、違反行為を自主的に申告した場合などには、課徴金額が減額されることもあります。

夢グループに対する課徴金納付命令は、この制度に基づいて行われました。

2. 夢グループへの課徴金納付命令:その金額と影響、そして不服申し立て

消費者庁が夢グループに対して下した課徴金納付命令は、その金額の大きさから、社会に大きな衝撃を与えました。ここでは、課徴金の金額、その算定根拠、そして夢グループに与えた影響について詳細に解説します。さらに、夢グループが表明した不服申し立ての内容とその後の展開についても追っていきます。

2.1. 課徴金額とその算定根拠

消費者庁が夢グループに命じた課徴金の額は、6589万円という非常に高額なものでした。この金額は、景品表示法に基づいて、以下の要素を考慮して算定されました。

- 対象商品:夢グループが販売した「立体マスク30枚セット」

- 違反行為期間:2020年3月から4月までの期間

- 売上額:違反行為期間における対象商品の売上額

- 課徴金算定率:原則として3%(ただし、個別の事情により調整される場合がある)

消費者庁は、夢グループが不当な表示によって得た利益を、この課徴金によって徴収し、違反行為の再発防止を図ることを目的としました。6589万円という金額は、夢グループのマスク販売による売上額と、景品表示法に定められた算定率に基づいて算出されたものです。

2.2. 課徴金納付命令が夢グループに与えた影響

6589万円という高額な課徴金納付命令は、夢グループに以下のような影響を与えたと考えられます。

- 経済的打撃:多額の課徴金納付は、企業の資金繰りに大きな影響を与えます。特に、中小企業にとっては、経営を揺るがすほどの打撃となる可能性があります。

- 社会的信用の失墜:景品表示法違反による行政処分は、企業の社会的信用を大きく損ないます。消費者からの信頼を失い、売上減少や取引先との関係悪化につながる可能性があります。

- 企業イメージの悪化:不当な表示を行っていたという事実は、企業のブランドイメージを著しく低下させます。長年にわたって築き上げてきた企業イメージが、一瞬にして崩れ去ることもあります。

- 社内体制の見直し:課徴金納付命令をきっかけに、企業は社内のコンプライアンス体制や広告表示のチェック体制を見直す必要に迫られます。

2.3. 夢グループの不服申し立てとその後の展開

夢グループは、消費者庁の認定に対して「納得いかない点があり不服申し立てを検討している」と回答しました。これは、消費者庁の決定に対して異議を唱えることができる制度(行政不服審査法に基づく不服申し立て)を利用する意思を示したものです。

不服申し立てが行われた場合、消費者庁は再度審査を行い、決定を維持するか、変更するかを判断します。もし、夢グループが消費者庁の再審査の結果にも不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することも可能です。

しかしながら、現時点では、夢グループが実際に不服申し立てを行ったか、また、その後の展開に関する公式な発表はありません。今後の動向が注目されます。

3. 夢グループの社長は逮捕される?:法的観点からの考察と過去の事例

景品表示法違反による行政処分は刑事罰とは異なりますが、場合によっては社長や関係者が逮捕される可能性もゼロではありません。ここでは、法的観点から社長逮捕の可能性を考察し、過去の類似事例と比較検討します。

3.1. 景品表示法違反と刑事罰

景品表示法違反は、通常、行政処分(課徴金納付命令や措置命令)の対象となります。しかし、違反行為が極めて悪質であると判断された場合や、消費者庁からの措置命令に従わない場合には、刑事罰が科される可能性があります。

景品表示法には、以下のような罰則規定があります。

- 措置命令違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金(第36条)

- 虚偽報告・検査拒否等:1年以下の懲役または300万円以下の罰金(第37条)

また、景品表示法違反に関連して、詐欺罪(刑法第246条)や不正競争防止法違反などの罪に問われる可能性もあります。

3.2. マスク事件における社長逮捕の可能性

今回の夢グループのマスク事件において、社長や関係者が逮捕されたという報道は、現時点ではありません。消費者庁からの課徴金納付命令は、あくまで行政処分であり、直ちに刑事罰につながるものではないためです。

しかしながら、今後の捜査の進展によっては、状況が変わる可能性も否定できません。例えば、以下のような事実が明らかになった場合、刑事事件として立件される可能性が高まります。

- 意図的に虚偽の表示を行い、消費者を欺こうとしたことが明確である場合

- 消費者庁からの措置命令に従わず、違反行為を継続した場合

- 多数の消費者から被害の訴えがあり、社会的な影響が大きいと判断された場合

- 過去に同様の違反行為を繰り返している場合

3.3. 過去の類似事例

過去には、景品表示法違反や関連法規違反により、企業の経営者や関係者が逮捕された事例がいくつか存在します。

これらの事例は、夢グループのケースとは直接関係ありませんが、景品表示法違反が刑事事件に発展する可能性を示唆するものです。

- 事例の詳細は今後の調査が必要ですが、景品表示法違反が刑事事件に発展する可能性を示唆しています。

4. 夢グループの過去の事件:背任容疑での逮捕劇の詳細と企業体質への影響

夢グループは、マスク事件以前にも、社員が逮捕されるという不祥事を起こしています。この背任事件は、夢グループの企業体質や内部統制の問題点を浮き彫りにし、社会的な信頼を大きく揺るがす事態となりました。ここでは、事件の詳細な経緯、逮捕された元社員の役職と役割、そして事件が企業に与えた影響について、深く掘り下げていきます。

4.1. 事件の経緯:広告費不正流用

2024年5月、警視庁は夢グループの元企画宣伝部長である川崎淳史容疑者(当時49歳)と、イベント企画会社「ワイルドワン有限会社」の代表取締役を背任容疑で逮捕しました。この事件は、夢グループが顧客に郵送する商品カタログに同封されるチラシの広告費が不正に流用されていたというものです。

事件の具体的な手口は、以下の通りです。

- 夢グループは、商品カタログに他社のチラシを同封するサービスを提供していました。

- チラシの同封を希望する企業は、夢グループが契約する広告代理店に広告費を支払います。

- 広告代理店は、受け取った広告費を夢グループに支払うのが正規の流れです。

- しかし、元企画宣伝部長は、広告代理店に対し、「便宜的に支払先を分けた」などと虚偽の説明をし、広告費の一部をワイルドワン有限会社の口座に入金させていました。

- この不正な入金は、2019年12月から2021年12月にかけて、約30回にわたって行われ、総額約3700万円に上りました。

さらに、元部長らは、不正を始めた時期とほぼ同時期に広告単価を引き上げていたことが明らかになっています。これにより、広告代理店から夢グループへの入金額に大きな変化がなく、不正の発覚が遅れたと見られています。

4.2. 逮捕された元社員の役職と役割

逮捕された川崎淳史容疑者は、夢グループの企画宣伝部長という要職にありました。企画宣伝部は、チラシの広告営業やテレビCMのキャスティングなどを担当する部署であり、夢グループの収益に大きく貢献する部門です。

元部長は、この部署のトップとして、広告代理店との交渉や契約、広告費の管理など、重要な権限を持っていました。その立場を利用して、長期間にわたり不正行為を続けていたことになります。

4.3. 背任罪の詳細解説

背任罪は、会社や組織のために働く人が、自分の利益や第三者の利益のために、その立場や権限を悪用して、会社や組織に損害を与える犯罪です。刑法247条に規定されており、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

成立要件:

- 他人のために事務を処理する者であること:会社員、取締役、団体職員など、一定の信任関係に基づいて他人の事務を処理する立場にあることが必要です。

- 自己または第三者の利益を図る目的、または本人に損害を加える目的があること:自分の利益のため、あるいは特定の誰かの利益のため、または会社に損害を与えるために行動することが必要です。

- 任務に背く行為をすること:与えられた職務や権限に違反する行為をすることが必要です。例えば、会社の資金を不正に流用したり、会社の秘密情報を漏洩したりする行為が該当します。

- 本人に財産上の損害を加えること:会社や組織に、金銭的な損害や、本来得られるはずだった利益を失わせるなどの損害を与えることが必要です。

夢グループの事件では、元企画宣伝部長が、広告費の一部を自分の関係する会社に不正に入金させた行為が、「任務に背く行為」であり、「自己または第三者の利益を図る目的」があったと判断され、背任罪が適用されました。

背任罪は、会社や組織の内部で起こる犯罪であるため、発覚しにくいという特徴があります。また、被害額が高額になることも多く、会社や組織に深刻な影響を与える可能性があります。

4.4. 事件が夢グループに与えた影響と企業体質への批判

この背任事件は、夢グループに以下のような影響を与えました。

- 経済的損失:約3700万円の直接的な損害に加え、信用失墜による間接的な損失も発生した可能性があります。

- 社会的信用の失墜:企業の幹部社員が逮捕されるという事態は、社会的な信用を大きく損ないます。

- 内部統制の問題露呈:長期間にわたって不正が見過ごされてきたことは、夢グループの内部統制の甘さを示しています。

- 企業文化への疑問:一部報道では、元部長が社内でパワハラを行っていたという証言もあり、企業文化そのものへの疑問が呈されています。

夢グループは、この事件を受けて、社内調査を実施し、再発防止策を講じる必要に迫られました。しかし、失われた信頼を回復するには、長い時間と努力が必要となるでしょう。

5. 夢グループの社長・石田重廣さんとは何者?:その経歴と人物像、経営哲学に迫る

夢グループの顔として、テレビCMなどでおなじみの石田重廣社長。彼の独特なキャラクターは、多くの人々に強烈な印象を与えています。しかし、その経歴や人物像については、意外と知られていない部分も多いのではないでしょうか。ここでは、石田社長の生い立ちから、夢グループ設立に至るまでの道のり、そして彼の経営哲学について、詳細に解説していきます。

5.1. 波乱万丈な生い立ちと若き日の挑戦

石田重廣氏は、1958年7月1日、福島県福島市に生まれました。幼少期は、地元の福島大学附属小学校、福島大学附属中学校に通い、学業に励みました。その後、甲子園出場を目指して宮城県の強豪校である東北高等学校に進学し、野球部に入部します。しかし、学校の不祥事により対外試合が禁止されたことをきっかけに、高校を退学することになります。

大学進学を目指して浪人生活を送るも、親からの仕送りを友人に盗まれるという不運に見舞われ、受験を断念。19歳で上京し、新たな生活をスタートさせます。しかし、築地市場や吉野家などでのアルバイトは長続きせず、ことごとく解雇されるという苦しい日々を送りました。

その後、本や百科事典、地球儀などの飛び込み営業を経験し、営業のノウハウを身につけます。そして、独立を決意し、広告付き地図の広告を販売する事業を開始。この事業はある程度の成功を収めましたが、中国絨毯を輸入販売するビジネスは失敗に終わるなど、20代はまさに波乱万丈の連続でした。

5.2. 通販事業での成功と夢グループ設立

30代を迎えた石田氏は、「友交流通グループ」(現在の株式会社ユーコー)を設立し、通信販売事業に本格的に参入します。当初は、中国や香港から育毛剤やバストアップクリームなどを輸入し、日本国内で販売していました。この頃、石田氏は香港に移住し、日本と香港を往来する二重生活を7年ほど送っています。

香港での生活の中で、ある実業家から「いかがわしい商品はやめて高級なシルクを扱え」というアドバイスを受け、主力商品を絹製のパジャマやナイトウェアに切り替えます。この転換が功を奏し、事業は大きく成長しました。

2003年、石田氏は、人気デュオ「狩人」のマネジメントを担当するため、「有限会社あずさ2号」(現在の夢グループ)を設立します。同社では、イベント出演などの営業に関する料金のパッケージ化が好評を博し、狩人の仕事が激増しました。その後、歌手同士の横のつながりで評判となり、所属を希望する歌手が多く現れたといいます。2006年、三善英史氏が所属となった際に、社名を現在の「夢グループ」に変更しました。

5.3. 石田社長の経営哲学とCM出演の理由

石田社長の経営哲学は、「顧客に夢と感動を提供すること」を最優先に考えるというものです。そのために、自らCMに出演し、商品の魅力を直接伝えることを重視しています。

過去には、ユーコーの通販広告モデルを自ら務めていたこともありましたが、広告を見た顧客からは「モデルがダサすぎる」などとクレームが絶えなかったそうです。そのため、広告に起用する芸能人を探す必要性に迫られ、芸能界との関わりができました。

石田社長がCM出演を続ける理由として、「過去の広告で、商品よりも芸能人が目立ってしまい、商品の売上に全くつながらないなどの経験もした」ため、経営者として自ら責任を取る覚悟で「自分の口で商品をアピールしたい」という思いがあることをインタビューで語っています。

5.4.「シーデー」「デーブイデー」独特な言い回し

石田社長は、CMの中でCDを「シーデー」、DVDを「デーブイデー」と発音するなど、独特な言い回しをすることがあります。これは、視聴者に強い印象を残すための戦略的な演出であると考えられます。

石田社長のキャラクターは、賛否両論ありますが、夢グループの知名度向上に大きく貢献していることは間違いありません。彼の経営手腕と、今後の夢グループの展開に、引き続き注目が集まります。

6. 夢グループの歌手・保科有里さんとは何者?:社長との関係、経歴、そして「愛人疑惑」の真相

夢グループのCMで、石田社長の隣に寄り添い、独特の甘い声で「社長、安すぎます!」と語りかける女性。彼女こそ、夢グループ専属歌手の保科有里さんです。石田社長との絶妙な掛け合いは、CMの名物となっていますが、一部では「二人は愛人関係なのでは?」という噂も囁かれています。ここでは、保科有里さんのプロフィール、経歴、そして石田社長との関係について、徹底的に解説します。

6.1. 保科有里さんのプロフィールと経歴

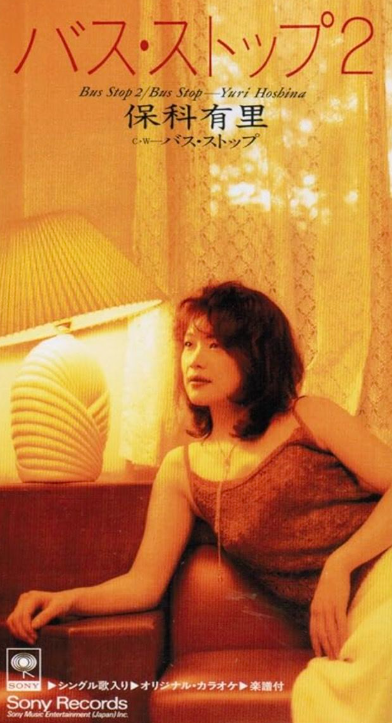

保科有里さんは、1961年11月24日生まれ、石川県金沢市出身の歌手です。本名は嶋一美さん。石川県立金沢西高等学校を卒業後、会社員として働きながら、歌のレッスンを続けていました。

1990年、28歳の時に上京し、本格的に歌手を目指します。1993年、「神無月に抱かれて」で念願の歌手デビューを果たしました。保科さんの歌唱力は、作曲家・三木たかし氏に高く評価され、三木氏の門下生として指導を受けました。

しかし、デビュー後すぐにヒット曲に恵まれたわけではありませんでした。所属事務所の経営難により、給料が支払われない時期もあったそうです。それでも、保科さんは歌手の夢を諦めず、地道な活動を続けました。

6.2. 夢グループとの出会い、そして石田社長との関係

保科有里さんと夢グループとの出会いは、偶然の重なりによるものでした。フリーの歌手として活動していた保科さんは、ある時、知り合いのディレクターに「どこか入れてくれそうな事務所はないですか」と相談しました。そのディレクターが、石田社長に声をかけたことが、夢グループ入りのきっかけとなったのです。

当時、石田社長は、狩人のレコードを出す際に世話になったディレクターから頼まれたこともあり、保科さんを「とりあえず」会ってみることにしました。しかし、保科さんが歌う姿を見た石田社長は、当初、あまり乗り気ではなかったそうです。ところが、保科さんが「よろしくお願いします」と挨拶したのに対し、石田社長がうっかり「はい」と返事をしてしまったため、夢グループに入ることが決まったというエピソードがあります。

6.3. CMでの共演と「愛人疑惑」の真相

夢グループのCMで、石田社長と保科有里さんの共演が始まると、二人の親密そうな雰囲気から、「愛人関係なのでは?」という噂が広まりました。しかし、保科さんは、この噂を強く否定しています。「愛人だのなんだの勘ぐる人は、きっと自分がそういう願望を持っているんですよ」と、インタビューで語っています。

石田社長も、保科さんを「大事なパートナー」と表現しつつも、「ビジネスパートナー」であることを明確にしています。二人の関係は、あくまで仕事上のパートナーであり、恋愛関係ではないと強調しています。

6.4. 苦労と努力を重ねた歌手活動

「愛人キャラ」として注目を集めることが多い保科有里さんですが、彼女の歌手としての道のりは、決して平坦なものではありませんでした。23歳の時には、父親のクリーニング店が破産し、多額の借金を抱えることになりました。両親は離婚し、母親からは「お父さんのことは諦めなさい」と言われたそうです。それでも、保科さんは父親を支え続け、経済的な援助を続けました。

歌手デビュー後も、なかなかヒット曲に恵まれず、苦しい時期が続きました。しかし、保科さんは諦めずに歌い続け、夢グループとの出会いを経て、CM出演という新たなチャンスを掴みました。「私の人生、挫折と奇跡の繰り返し」と語る保科有里さん。その言葉には、彼女の不屈の精神と、夢を追い続ける情熱が込められています。

7. 夢グループ社長の嫁は誰?:家族に関する情報とプライベートに迫る

夢グループの石田重廣社長は、テレビ番組などで「嫁がいる」と公言していますが、その素顔はベールに包まれています。また、保科有里さんとの関係が取り沙汰される中で、「子供もいる」と発言したこともありますが、詳細な情報は明らかにされていません。ここでは、石田社長の家族に関する情報を整理し、彼のプライベートに迫ります。

7.1. 石田社長の「嫁」に関する発言

石田社長は、過去のテレビ出演時やインタビューで、「嫁がいる」と明言しています。しかし、奥様の名前や職業、年齢などの詳細については、一切公表していません。また、ツーショット写真などが公開されたこともありません。

石田社長が「嫁」について言及する主な సందర్భは、保科有里さんとの関係を問われた時です。彼は、「保科さんは大事なビジネスパートナーであり、愛人ではない」と強調するために、「嫁も子供もいる」と発言することがあります。

7.2. 子供に関する情報

石田社長は、「子供もいる」と発言していますが、子供の人数や性別、年齢などの詳細についても、一切公表していません。子供が夢グループの事業に関わっているかどうかも不明です。

石田社長が60歳を超えている(2023年8月現在)ことから、子供はすでに成人している可能性が高いと考えられますが、確かな情報はありません。

7.3. プライベートを徹底的に守る姿勢

石田社長が家族に関する情報をほとんど公表しない理由は、プライベートを徹底的に守りたいという考えからだと推測されます。彼は、仕事とプライベートを明確に区別し、家族をメディアの露出から守ろうとしているのでしょう。

また、保科有里さんとの関係が誤解されやすい状況にあるため、家族に関する情報を出すことで、さらなる憶測を呼ぶことを避けたいという意図もあるかもしれません。

石田社長の家族に関する情報は、今後も明らかになる可能性は低いと考えられますが、彼のプライベートを尊重する姿勢は、理解されるべきでしょう。

8. 夢グループが怪しいのに潰れない理由はなぜ?:ビジネスモデルの秘密と強固な顧客基盤

夢グループは、過去の不祥事や「怪しい」というイメージにもかかわらず、長年にわたり事業を継続しています。その背景には、独自のビジネスモデルと、特定層の顧客を掴んで離さない戦略があります。ここでは、夢グループが「潰れない」理由を、多角的に分析していきます。

8.1. 独自の販売戦略:高齢者層をターゲットに

夢グループの主な販売チャネルは、新聞広告とテレビCMです。これらの媒体は、インターネット通販に馴染みの薄い高齢者層に情報を届けるのに適しています。

夢グループの商品は、家電製品、健康器具、美容グッズ、CD/DVDなど、多岐にわたりますが、その多くは、高齢者層のニーズに合わせた商品です。例えば、大型のボタンや簡単な操作性を備えた家電製品、健康維持をサポートする健康器具など、高齢者にとって使いやすい商品を提供しています。

また、石田社長と保科有里さんが出演するCMは、独特の演出と掛け合いで、視聴者の記憶に残るように工夫されています。このCMは、特に高齢者層に人気があり、商品の認知度向上に大きく貢献しています。

8.2. 低コスト体質:自社企画・外部委託

夢グループは、商品の企画・開発を自社で行い、製造は外部に委託することで、コストを抑えています。また、Amazonや楽天市場などの大手ECサイトを利用せず、自社の販売システムのみで販売することで、手数料などのコストを削減しています。

この低コスト体質は、夢グループが低価格で商品を提供できる理由の一つです。また、外部環境の変化に柔軟に対応できる経営体制を築く上でも、重要な要素となっています。

8.3. リスク分散:多角的な事業展開

夢グループは、通販事業だけでなく、コンサート事業、出版事業、健康ランド運営など、複数の事業を展開しています。これにより、特定事業の業績が悪化した場合でも、他の事業でカバーできる体制を整えています。

例えば、コンサート事業では、所属歌手のコンサートやイベントを企画・運営し、安定した収益を上げています。また、出版事業では、音楽雑誌「月刊歌謡アリーナ」を発行(現在は休刊)し、ファン層の拡大に貢献していました。

8.4. 法規制への対応:コンプライアンス強化

夢グループは、過去に景品表示法違反で課徴金納付命令を受けた経験から、法規制への対応を強化していると考えられます。違反行為を是正し、再発防止策を講じることで、事業継続の道を探っています。

具体的には、広告表示のチェック体制を強化し、社内のコンプライアンス研修を実施するなど、法令遵守を徹底する取り組みを進めていると推測されます。

8.5. 強固な顧客基盤:長年の信頼とリピーター

夢グループは、長年にわたる通販事業を通じて、強固な顧客基盤を築き上げてきました。特に、高齢者層からの支持が厚く、夢グループの商品やサービスに一定の信頼を寄せています。

これらの顧客は、新商品が出ると購入したり、コンサートに足を運んだりするなど、リピーターとして夢グループのビジネスを支えています。長年の間に培われた顧客との信頼関係は、夢グループにとって大きな強みとなっています。

これらの要素が複合的に作用することで、夢グループは「怪しい」というイメージを持たれながらも、事業を継続できていると考えられます。しかし、今後の持続的な成長のためには、コンプライアンス体制のさらなる強化や、顧客層の拡大、そして時代に合わせたビジネスモデルの変革が必要となるでしょう。

9. 夢グループ社長は中居正広さんに何を言った?:発言の真相と背景、そして影響

夢グループの石田重廣社長は、フジテレビの一連の騒動に関連して、元SMAPの中居正広さんに対して、非常に厳しい意見を公にしました。この発言は、芸能界だけでなく、一般社会にも大きな波紋を広げました。ここでは、石田社長の発言内容、その背景にあると考えられる要因、そして発言がもたらした影響について、詳細に分析します。

9.1. 石田社長の発言内容:厳しい批判と責任追及

石田社長は、中居さんが多くのテレビ番組でMCを務め、他の出演者やタレントに対して厳しい発言をしてきたにもかかわらず、自身の疑惑に関しては公の場に姿を現さず、謝罪もしないという姿勢を問題視しました。具体的には、以下のような発言をしています。

- 「(中居さんは)これまで、いろんな番組でMCをやって、他の人には厳しいことを言ってきた。」

- 「(自身の疑惑については)表に出てこない。」

- 「謝罪もない。」

- 「全財産を渡すべきだ。」

- 「責任を取って本当のことを語り、謝罪するべきだ。」

これらの発言から、石田社長が中居さんの対応に強い憤りを感じていることが分かります。単なる批判にとどまらず、「全財産を渡すべき」という過激な表現まで用いていることから、その怒りの深さが窺えます。

9.2. 発言の背景:石田社長の信念と経験

石田社長の発言の背景には、彼自身の経営者としての信念と、過去の経験があると考えられます。

- 責任感の強さ:石田社長は、自らCMに出演し、商品の責任を負う姿勢を示してきました。顧客からのクレームにも真摯に対応し、問題解決に努めてきた経験から、責任の所在を曖昧にすることを許せないという強い信念を持っていると考えられます。

- 「表に出る」ことの重要性:石田社長は、過去に自社商品の広告モデルを務めた際、「モデルがダサすぎる」などのクレームを受けた経験があります。しかし、彼は逃げることなく、むしろ積極的にCMに出演し続けることで、顧客との信頼関係を築いてきました。この経験から、問題が発生した際には、責任者が表に出て説明責任を果たすことの重要性を痛感しているのでしょう。

- 公平性への意識:石田社長は、中居さんがこれまでテレビ番組で他人に対して厳しい発言をしてきたことを指摘しています。自身も厳しい批判にさらされてきた経験を持つ石田社長にとって、中居さんの「言行不一致」は許せないものだったのかもしれません。

9.3. 発言の影響と社会的評価

石田社長の発言は、インターネット上やメディアで大きく取り上げられ、様々な意見が飛び交いました。

- 肯定的な意見:

- 「よくぞ言ってくれた」

- 「正論だ」

- 「中居は見習うべき」

- 否定的な意見:

- 「言い過ぎだ」

- 「個人的な意見を公にするべきではない」

- 「夢グループも怪しい」

- 中立的な意見:

- 「発言の意図は理解できるが、表現が過激すぎる」

- 「第三者がとやかく言うべきではない」

石田社長の発言は、中居さんの疑惑に対する世間の関心を高める一方で、夢グループの企業イメージに影響を与えた可能性もあります。しかし、彼の「責任者は表に出て説明責任を果たすべき」という信念は、多くの人々に共感を呼び、企業経営におけるリーダーシップのあり方を問いかけるきっかけとなったと言えるでしょう。

ただし、石田社長の発言は、あくまで個人的な意見であり、夢グループとしての公式見解ではありません。また、中居さんに対する疑惑は、現時点では確証がなく、憶測の域を出ない情報も含まれています。これらの点を踏まえた上で、情報を受け止める必要があります。

10. ネット上の反応:夢グループと社長に対する様々な意見を分析

夢グループと石田社長に対するインターネット上の反応は、多岐にわたり、賛否両論が渦巻いています。ここでは、マスク事件、過去の背任事件、そして石田社長の発言など、様々な出来事に対するネット上の意見を収集・分析し、世間の評価を浮き彫りにします。

10.1. マスク事件に対する反応:厳しい批判と不信感

夢グループのマスク事件に関する報道を受けて、ネット上では、以下のような厳しい批判や不信感の声が多く見られました。

- 「消費者を騙すような売り方は許せない」

- 「コロナ禍でマスク不足につけこんだ悪質な行為」

- 「景品表示法違反は当然」

- 「課徴金はもっと高くても良い」

- 「もう夢グループの商品は買わない」

10.2. 過去の背任事件に対する反応:企業体質への疑問

夢グループの元社員が背任容疑で逮捕された事件については、以下のようなコメントが寄せられました。

- 「企業体質に問題があるのではないか」

- 「内部統制が機能していない」

- 「社長の責任も問われるべき」

- 「社員教育を徹底すべき」

- 「信頼回復は難しいだろう」

10.3. 石田社長の発言に対する反応:賛否両論

石田社長の中居正広さんに対する発言については、以下のような賛否両論の意見が見られました。

- 肯定的な意見:

- 「よくぞ言ってくれた」

- 「正論だ」

- 「中居は見習うべき」

- 否定的な意見:

- 「言い過ぎだ」

- 「個人的な意見を公にするべきではない」

- 「夢グループも怪しい」

- 中立的な意見:

- 「発言の意図は理解できるが、表現が過激すぎる」

- 「第三者がとやかく言うべきではない」

10.4. 夢グループのCMや商品に対する反応:肯定的な意見も

夢グループのCMや商品については、否定的な意見だけでなく、肯定的な意見も存在します。

- 「CMが面白い」

- 「社長と保科さんの掛け合いが好き」

- 「安い商品が多くて助かる」

- 「高齢者向けの品揃えが良い」

- 「コンサートに行ってみたい」

これらのコメントは、夢グループの独特な企業文化や、高齢者層をターゲットにした商品展開を評価するものです。特に、石田社長と保科有里さんのCMは、多くの人々に親しまれており、夢グループのブランドイメージを形成する上で重要な役割を果たしています。

ネット上の反応は、夢グループに対する社会の関心の高さを示すとともに、企業活動における透明性や誠実さ、そして情報発信の重要性を改めて浮き彫りにしています。企業は、これらの意見を真摯に受け止め、今後の経営改善に活かしていく必要があるでしょう。

11. まとめ:夢グループ事件から学ぶべきこと、そして今後の展望

夢グループの一連の出来事は、企業経営、消費者保護、情報社会における倫理など、様々な側面から多くの教訓を私たちに示しています。ここでは、夢グループ事件から学ぶべきこと、そして今後の展望についてまとめます。

11.1. 企業経営における教訓

- 法令遵守の徹底:景品表示法をはじめとする関連法規を遵守し、消費者に誤解を与えるような表示や広告を行わないことは、企業の社会的責任です。

- 内部統制の強化:不正行為を防止するための内部統制システムを構築し、コンプライアンス体制を強化することは、企業の持続的な成長に不可欠です。

- 透明性のある情報公開:商品やサービスに関する情報を正確かつ分かりやすく提供し、消費者との信頼関係を構築することが重要です。

- 企業倫理の確立:目先の利益だけでなく、長期的な視点で企業価値を高めるためには、高い倫理観を持って経営にあたる必要があります。

- リーダーシップの重要性:経営者は、自ら責任を取り、問題解決に積極的に取り組む姿勢を示すことで、従業員や社会からの信頼を得ることができます。

11.2. 消費者保護の観点からの教訓

- 情報リテラシーの向上:消費者は、広告や表示を鵜呑みにせず、情報を見極める力を養う必要があります。

- 消費者庁などの役割:消費者庁などの行政機関は、不当な表示や広告を取り締まり、消費者を保護する役割を積極的に果たす必要があります。

- 被害救済制度の活用:不当な表示や広告によって被害を受けた場合は、消費者ホットラインなどに相談し、適切な救済措置を求めることが重要です。

11.3. 情報社会における倫理

- 情報発信の責任:企業や個人は、インターネットやSNSなどを通じて情報を発信する際に、その内容の正確性や影響力に責任を持つ必要があります。

- 誹謗中傷の防止:匿名性を利用した誹謗中傷や、根拠のない情報の拡散は、社会に混乱をもたらすだけでなく、個人の名誉や尊厳を傷つける可能性があります。

- メディアリテラシーの向上:情報を受け取る側も、発信する側も、メディアリテラシーを高め、情報の本質を見抜く力を養う必要があります。

11.4. 夢グループの今後の展望

夢グループは、今回の事件を教訓に、企業体質を改善し、信頼回復に努める必要があります。具体的には、以下の点に取り組むことが求められます。

- 広告表示の適正化:景品表示法を遵守し、消費者に誤解を与えない、分かりやすい表示を徹底する。

- 内部統制システムの強化:不正行為を防止するためのチェック体制を構築し、再発防止策を徹底する。

- コンプライアンス研修の実施:全従業員に対して、法令遵守や企業倫理に関する研修を定期的に実施する。

- 顧客対応の改善:消費者からの問い合わせや苦情に真摯に対応し、誠意ある対応を心がける。

- 情報公開の透明性向上:企業情報を積極的に開示し、消費者や社会からの信頼を高める。

夢グループがこれらの課題に真摯に取り組み、信頼を回復できるかどうかは、今後の経営努力にかかっています。消費者や社会は、夢グループの今後の動向を厳しく見守っていくでしょう。

この事件は、企業経営における倫理観や社会的責任のあり方を改めて考えさせる、重要な事例となりました。夢グループだけでなく、すべての企業がこの教訓を活かし、より良い社会の実現に貢献していくことが期待されます。

コメント